ここから本文です。

特許料又は登録料の自動納付制度について

概要

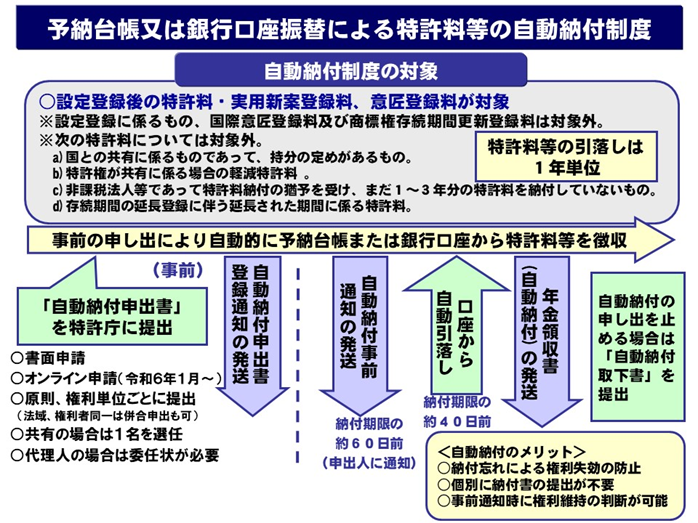

特許庁は、特許料・登録料(以下「特許料等」という。)の納付時期の徒過による権利失効の防止を目的に平成21年1月1日から、自動納付制度を導入しました。

自動納付制度は、設定登録後の特許料等の納付を対象として、「自動納付申出書」を特許庁に提出することにより、申出人の予納台帳または指定銀行口座から特許料等を徴収し、特許(登録)原簿に一年ごとに自動登録する制度です。

この制度を利用することにより、権利者は納付期限を心配することなく、また個別の納付書の作成や特許印紙を貼る手間を省いて権利を安全に維持・存続させていくことが可能になります。

1. 自動納付制度の対象

(1)自動納付制度の対象

設定登録後の特許料等の納付(特許料、実用新案登録料、意匠登録料)

(2)自動納付制度の対象外

- A 設定登録料

- B 商標権存続期間更新登録料

- C 国際意匠登録料

- D 以下の場合の特許料等

- (イ)特許権等が国との共有に係る場合であって、持分の定めがある場合

- (ロ)特許権が共有に係る場合の軽減特許料(単独の権利者の場合は対象)

- (ハ)特許料等の納付が猶予されている特許権等で、第1年分から第3年分の特許料等が納付されていない場合

- (ニ)特許権の存続期間の延長登録を伴う権利で、特許法第67条第2項期間補償のための特許権の存続期間の延長の規定により延長された期間に係る特許料

- (ホ)特許法第67条第4項の医薬品等の特許権の存続期間の延長の規定により延長された期間に係る特許料

2. 自動納付手続

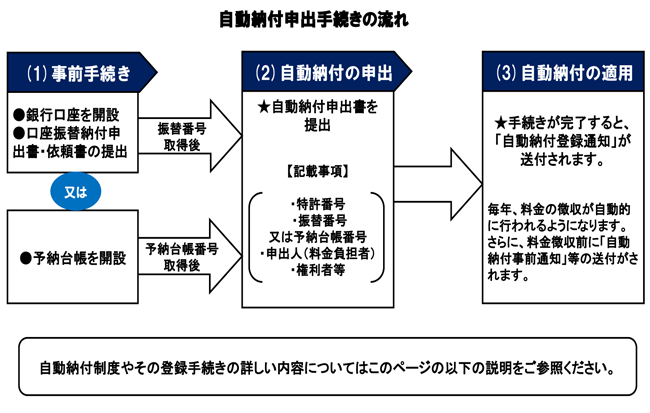

(1)事前手続

自動納付制度は、料金を自動で引き落とすため、予納制度または口座振替制度に基づく届出が事前に完了している必要があります。なお、クレジットカードによる納付は対応していません。

- ※口座振替制度の詳細は、口座振替による納付を御覧ください。

- ※予納制度の詳細は、「出願の手続 第一章 第五節 予納による手数料及び特許料等の納付」(PDF:762KB)を御覧ください。

事前手続が完了した時点では自動納付の申出手続きは完了していません! |

(2)自動納付の申出及び自動納付の終了手続

自動納付制度を利用したい場合は、「自動納付申出書」を特許庁に提出してください。

自動納付制度の利用を終了したい場合は、「自動納付取下書」を特許庁に提出してください。

様式見本

- ※以下に提供されているものは、特許権に関して提出する様式となっています。実用新案権又は意匠権についての様式は、納付書・移転申請書等の様式(紙手続きの様式)を御覧ください。

- PDF形式の書類を作成するための支援ツールを提供しております。支援ツールを用いて必要事項を入力することにより、簡単にPDF形式の書類を作成することができますので、是非ご活用ください。

手続が完了すると「自動納付登録通知」または「自動納付終了通知」で通知します。

(3)軽減を受ける場合の自動納付の申出手続き

新減免制度および旧減免制度の適用案件について自動納付の申出を行う場合、以下を参照の上自動納付申出書の提出を行ってください。

2019年4月1日以降に出願審査請求がなされた特許出願(新減免制度)

- (A)特許権が共有に係る場合であって特許料の軽減を受ける場合は、自動納付の対象外となります。なお、特許権が共有に係る案件に「軽減申請書の提出省略版の自動納付申出書」が提出された場合は、受理できませんので注意してください。

- (B)自動納付申出書に「特許料等に関する特記事項」欄を設け、軽減申請の適用者である旨を記載することで、軽減申請書の提出を省略することができます。

- (C)自動納付申出書に「特許料等に関する特記事項」欄を設けて提出する場合は、納付期限日前75日までに提出してください。なお、庁内の事務及びシステム処理の関係で、この日以降に提出された場合は、軽減されない特許料が引き落とされる場合がありますので、ご留意ください。軽減されない特許料が引き落とされた場合は、「特許(登録)料を払いすぎた場合」をご確認ください。

- (D)軽減申請の適用案件に対し、自動納付申出書に「特許料等に関する特記事項」欄を記載せずに申し出た場合、特許庁では軽減対象の判断ができないため、通常の納付額で引き落としとなります。記載漏れ等には十分に注意してください。(自動納付申出書に「特許料等に関する特記事項」欄を記載していない案件に対する引き落とし後の還付制度はございません。ご注意ください)

- (E)軽減申請の適用案件に対し、軽減である旨を記載せず既に自動納付申出書を提出している方が、「特許料等に関する特記事項」の記載漏れに対応したい場合は、自動納付取下書を提出し、まずは自動納付対象外としてください。その後に、改めて「特許料等に関する特記事項」欄を記載した自動納付申出書の提出が必要となります。この場合、自動納付取下書及び自動納付申出書のそれぞれの適用基準日は納付期限日の40日前となります。自動納付取下書及び自動納付申出書の提出には十分な期間の余裕を持って手続を行ってください。特に自動納付取下書の提出の際は、特許料未納による権利抹消とならないよう、ご自身でご注意ください。

軽減申請書の提出を省略し特許料の軽減を受ける場合の自動納付申出書様式見本

- 自動納付申出書(口座振替)(軽減申請書の提出省略版)(ワード:38KB)

- 自動納付申出書(予納台帳)(軽減申請書の提出省略版)(ワード:37KB)

- 自動納付申出書(併合)(軽減申請書の提出省略版)(ワード:39KB)

- 注意:本様式見本での手続は2019年4月1日以降に審査請求された案件の特許番号のみを記載してください。適用対象外の案件が含まれた手続は受理できませんのでご注意ください。

- ※ 減免制度の詳細については、「2019年4月1日以降に審査請求をした案件の「審査請求料」、「特許料(1~10年分)」を御覧ください。

2019年3月31日以前に出願審査請求がなされた特許出願(旧減免制度)

自動納付申出書には軽減対象である旨の記載は不要です。別途軽減申請書の提出を行ってください。

- (A)特許権が共有に係る場合であって特許料の軽減を受ける場合は、自動納付の対象外となります。既に自動納付申出書を提出済みの場合は、自動納付取下書を提出してください。

なお、自動納付の申し出を取り下げないまま減免申請書が提出された場合は、自動納付の適用除外となります。この場合は、「自動納付適用除外通知」で通知しますので、速やかに個別の納付書により軽減後の特許料の納付手続を行ってください。 - (B)減免措置を受けるためには減免申請手続きが必要である旨、「軽減手続事前通知」にて、通知しますので、必要に応じて、減免申請書を納付期限日前75日までに提出してください。なお、庁内の事務及びシステム処理の関係でこの日以降に提出された場合は、軽減されない特許料が引き落とされる場合がありますのでご注意ください。軽減されない特許料が引き落とされた場合は、「特許(登録)料を払いすぎた場合」をご確認ください。なお、「軽減手続事前通知」については2024年3月に廃止予定です。

- ※ 減免制度の詳細については、「2019年3月31日以前に審査請求をした案件の「審査請求料」、「特許料(1~10年分)」の減免制度(旧減免制度)について」を御覧ください。

(4)自動納付の適用及び自動納付の終了

自動納付申出書を特許庁に提出すると、その権利に自動納付が適用され、申出人あてに「自動納付登録通知」が送付されます。自動納付案件として登録された権利については、毎年、「自動納付事前通知」の送付を行い、その後料金徴収が行われるようになります。

自動納付は申し込みを行った案件に対し、毎年、納付期限日40日前に自動納付申出書を援用し「納付があったと見なす」制度です。

自動納付制度に加入している案件は納付期限日40日前に納付が成立するというルールをご理解ください。

実際の引き落としは自動納付が成立する納付期限日40日前から約1週間後の開庁日となり毎年暦により異なります。

自動納付取下書を特許庁に提出すると、その権利の自動納付の適用が終了し、申出人あてに「自動納付終了通知」が送付されます。また、権利の移転があった場合も、自動納付の適用が終了します。その場合にも「自動納付終了通知」が送付されます。

当該年分の引き落としを停止したい場合は、納付期限日40日前に納付が成立しますので、それ以前に自動納付取下書を提出してください。(40日前付近に書類提出を行った場合引き落とし停止処理が間に合わない場合があります。その場合は後日還付手続きを行ってください)

自動納付申出書及び自動納付取下書の作成留意事項

- A 申請方法

自動納付申出書等は、2024年1月よりインターネット出願ソフトを利用した電子特殊申請が可能となります。なお、これまでと同様に、書面による申請も可能です。 - B 共有の権利の場合

一つの権利に権利者が複数人いる場合であっても、料金を負担する者(申出人)は一名となります。 - C 併合申請について

「同一法域、同一権利者」であれば、併合申請が可能です。(併合による自動納付申出書に記載している権利者と特許(登録)原簿上の権利者が一致しない場合(共有の権利と単独の権利が混在する等)は却下の対象となります。) - D 権利者等の記載

権利者の記載は、特許(登録)原簿上の権利者の表示と一致していることが必要です。

なお、特許(登録)原簿上の権利者の表示と自動納付申出書の権利者の表示が一致しない場合は、「登録名義人の表示変更(更正)登録申請書」を提出して、特許(登録)原簿を最新の状態にした後に自動納付の申し出を行ってください。

3. 料金の引き落とし

(1)自動納付申出書の援用

自動納付制度では、納付期限日の約60日前に「自動納付事前通知」にて事前に引き落とす旨を通知し、納付期限日の「40日前の日」(援用日)に先に提出した自動納付申出書を援用し、その翌週開庁日に所定の口座から当該年分の料金を徴収、特許(登録)原簿へ登録します。なお、料金の原簿への登録が完了すると「年金領収書(自動納付)」を発行します。

(2)自動納付取下書と料金の引き落とし

自動納付取下書が「援用日」である納付期限日の「40日前の日」以前に提出されれば、当該年分の特許料等は徴収しません。ただし、「援用日」経過後に自動納付取下書が提出された場合は、当該年分の特許料等は自動納付制度により徴収しますので注意してください。

(3)年金領収書の納付日及び料金徴収日

年金領収書の納付日は、納付期限日の「40日前の日」(援用日)となりますが、料金徴収は当該援用日の経過後となり、領収日と実際の徴収日とは異なります。

なお、電子出願ソフトの利用者は「口座振替情報照会」「オンライン予納照会」により料金徴収の情報が確認できます。

4. 自動引き落としができなかった場合

予納台帳残高不足や銀行口座に適正額に見合う預・貯金額が不足し、料金引き落としができなかった場合は、当該年分は自動納付の適用除外となりますので、「自動納付適用除外通知」で通知します。この場合は、速やかに個別の納付書により納付手続を行ってください。なお、翌年分は再度自動納付制度が適用されます。

参考情報

1. 自動納付登録通知

自動納付申出書が受理されたときは、特許(登録)番号、納付方法や自動納付対象として登録された旨等を申出人へ通知します。

2. 自動納付終了通知

自動納付取下書を受理した場合や移転登録(一般承継含む)があった場合は、自動納付が終了した旨を通知します。

3. 自動納付事前通知

納付期限日の前60日を基準に、事前に引き落とす旨を通知します。

4. 自動納付中止の通知

当該年分を利害関係人等が納付したとき、当該年分の自動納付の取扱いを中止した旨を申出人へ通知します。この場合は、次の納付年分から自動納付が適用されます。

5. 年金領収書(自動納付)

自動納付により当該年分の引き落としが完了し、特許(登録)原簿に登録された場合は「年金領収書(自動納付)」を発行します。

6. 自動納付適用除外通知

予納台帳残高不足や口座振替時に預・貯金額が不足したために料金引き落としができなかった場合、または、特許権が共有に係るものに対して減免申請が提出された場合は、自動納付の適用除外になりますので、その旨を通知します。この場合は、次の納付年分から自動納付が適用されます。

[更新日 2026年1月30日]

|

お問い合わせ |

|

特許庁審査業務部審査業務課登録室 管理班 電話:03-3581-1101 内線2704 |