ホーム> 制度・手続> 意匠> 【意匠の国際出願】ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願> 【意匠の国際出願】よくある質問> ハーグ協定のジュネーブ改正協定に関するQ&A

ここから本文です。

ハーグ協定のジュネーブ改正協定に関するQ&A

1. ハーグ協定のジュネーブ改正協定の制度等に関する質問

- 1-1 ハーグ協定とはどのような制度ですか。この制度を利用すれば海外で広く意匠権を取得することができますか。

- 1-2 ハーグ協定のジュネーブ改正協定の制度を利用する国際出願は、個別に海外へ直接出願する場合と比べどのようなメリットがありますか。

- 1-3 ハーグ協定の加盟国を教えてください。

- 1-4 意匠の国際登録の存続期間は何年ですか。

- 1-5 国際出願に使用できる言語は何語ですか。

- 1-6 国際出願に含まれる意匠の分類は何分類を使用しますか。

- 1-7 ハーグ協定のジュネーブ改正協定の制度を利用するには、商標のマドリッド制度のように基礎出願や基礎登録は必要ですか。また、事後指定はできますか。

- 1-8 指定締約国の国際出願手続に関する情報を知りたいのですが、どこから入手できますか。

- 1-9 国際出願は直接WIPO国際事務局に提出することができますか。≪2024年1月更新≫

- 1-10 WIPO国際事務局へのインターネット出願(eHague)と、日本国特許庁を通じた間接出願のメリットは何ですか。≪2024年1月更新≫

- 1-11 国際出願後の流れを教えてください。

- 1-12 国際出願日と国際登録日はどう違いますか。

- 1-13 間接出願(日本国特許庁に出願書類を提出)をする場合、国際出願日はいつになりますか。

- 1-14 国際出願日が繰り下がる不備とは、どのようなものですか。

- 1-15 国際出願にかかる手数料の計算方法を教えてください。

- 1-16 国際出願時にWIPO国際事務局に納付する指定手数料には登録料が含まれますか。

- 1-17 国際出願にかかる手数料は、いつ・どこに支払えばよいですか。≪2024年1月更新≫

- 1-18 銀行の送金手数料にはどのようなものがありますか。

- 1-19 WIPO国際事務局へ手数料を多く払い込んでしまいました。返還手続について教えてください。

- 1-20 WIPO国際事務局から国際登録証が送付されました。指定した全ての締約国で意匠権が保護されたということですか。

- 1-21 ハーグ出願において国際公表がされると、出願人/代理人には何か通知が届きますか。

- 1-22 国際出願からどのくらいの期間で意匠権が発生しますか。

2. 国際出願の願書に関する質問

DM/1について

- 2-1 第1欄:「Applicant(出願人)(必須)」のCityには、何を記載しますか。

- 2-2 第2欄:「Entitlement to File(出願の資格)(必須)」は、どのように記載しますか。

- 2-3 第3欄:「Applicant's Contracting Party(出願人の締約国)(必須)」は、どのように記載しますか。

- 2-4 第5欄:「Appointment of a Representative(代理人の選任)」について、代理人の選任は必要ですか。

- 2-5 第5欄:「Appointment of a Representative (代理人の選任)」で代理人を選任した場合、委任状の提出は必要ですか。また、決められた様式はありますか。

- 2-6 第5欄:「Appointment of a Representative(代理人の選任)」について、WIPO国際事務局に対する代理人になるには、資格が必要ですか。また、国際事務局に対する代理人が指定締約国への手続をすることはできますか。

- 2-7 第6欄:「Number of Designs, Reproductions and/or Specimens(意匠、複製物、及び/又は見本の数)(必須)」について、一つの国際出願に含めることができる意匠数はいくつですか。

- 2-8 第7欄:「Designated Contracting Parties(締約国の指定)(必須-事後指定不可)」について、自国指定はできますか。

- 2-9 第8欄:「Product Indication(製品名の表示)(必須)」には、何を記載しますか。

- 2-10 第9欄:「Description(説明)」には、何を記載しますか。

- 2-11 第9欄:「Description(説明)」について、100単語を超えた場合はどうなりますか。

- 2-12 第10欄:「Legends(凡例)」は、どのように記載しますか。また、スペースは1文字に数えますか。

- 2-13 第11欄:「Identity of the Creator(創作者の特定)」について、創作者の記載は必要ですか。

- 2-14 第12欄:「Claim(クレーム)<米国又はベトナムを指定する場合のみ該当>」には、何を記載しますか。

- 2-15 第13欄:「Priority Claim(優先権の主張)」について、優先権主張をする場合の留意すべき点は何ですか。また、その際には、優先権証明書は必要ですか。

- 2-16 第15欄:「Exception to Lack of Novelty(新規性喪失の例外)」について、新規性喪失の例外適用の申請をする場合の留意すべき点は何ですか。また、その際には、証明書は必要ですか。

- 2-17 第17欄:「Publication of the International Registration(国際登録の公表)」は、どのように記載しますか。

- 2-18 第17欄:「Publication of the International Registration(国際登録の公表)」について、国際公表の延期を請求する場合、延長を認めない国が指定締約国に含まれていた場合、どうなりますか。

- 2-19 第19欄:「Signature(署名)(必須)」は、どのように記載しますか。

- 2-20 「PAYMENT OF FEES(手数料の支払)(必須)」で「4.Bank transfer(銀行送金)」を選択する場合は、どのように記載しますか。

- 2-21 DM/1の各欄に記載しきれない場合は、どのように記載しますか。

- 2-22 DM/1のすべての欄に記載する必要がありますか。

ANNEXについて

- 2-23 ANNEXとは何ですか。どのような際に添付が必要ですか。

- 2-24 ANNEX I:「Oath or Declaration of the Creator(創作者の宣誓又は宣言)」は、どのような際に添付が必要ですか。

- 2-25 ANNEX II:「Supporting Document(s) Concerning a Declaration to the Exception to Lack of Novelty(新規性喪失の例外に関する宣言についての補足書類)」を用いて、指定国日本に新規性喪失の例外証明書を提出することはできますか。≪2024年1月更新≫

- 2-26 ANNEX V:「Supporting Document(s) Concerning Priority Claim(優先権主張に関する補足書類)」を用いて、指定国日本に優先権証明書を提出することはできますか。≪2024年1月更新≫

意匠の複製物(図面)の作成について

3. 指定官庁としての日本国特許庁における手続に関する質問

全般

- 3-1 日本国特許庁への手続はいつから可能ですか。

- 3-2 複数の意匠を含む国際出願の手続書面は国際登録番号ごとにまとめて記載すればよいでしょうか。

- 3-3 手続は書面による手続でしょうか、オンラインシステムを使用することができますか。≪2024年1月更新≫

- 3-4 手続書面には出願番号の記載は必要でしょうか。

- 3-5 日本の出願番号は、どのように知りえるのでしょうか。

- 3-6 出願番号が日本国特許庁ホームページで公表されていない時は、どうすればよいですか。

- 3-7 国内の意匠登録出願の手続書面との違いはどのようなものでしょうか。

- 3-8 権利の承継や移転、出願人の住所変更等の手続は、日本国特許庁で可能でしょうか。

代理人受任届

- 3-9 日本国内に住所又は居所を有しない出願人は、日本国特許庁に対し手続をするために、日本国内に住所又は居所を有する代理人による手続が必要でしょうか。

- 3-10 識別番号を使用することはできますか。

- 3-11 委任状を援用する場合の表記はどのように記載すればよいですか。

- 3-12 包括委任状を援用する場合の表記はどのように記載すればよいですか。

- 3-13 代理権を証明する書面の提出が間に合わない場合はどのように記載すればよいですか。

- 3-14 代理人がいる場合、日本国特許庁からの書類は全て代理人に届きますか。

- 3-15 出願人の名義変更があった場合、新たに代理人受任手続を行う必要がありますか。

優先権証明書提出書

- 3-16 優先権証明書の日本国特許庁への提出期限はいつですか。≪2024年1月更新≫

- 3-17 国際公表日から3月以内に優先権証明書の提出ができなかった場合、優先権証明書を提出する方法はありますか。

- 3-18 優先権証明書を援用する場合の表記はどのようにすればよいですか。

- 3-19 優先権証明書の写しを提出できますか。また、オンラインで提出できますか。≪2024年1月更新≫

新規性の喪失の例外証明書提出書

期間延長請求書

- 3-21 拒絶の通報に応答する場合の意見書の提出、及び意匠法第9条第4項(協議指令)に基づく応答書面について指定期間の延長はできますか。≪2024年1月更新≫

- 3-22 意見書の提出、及び意匠法第9条第4項(協議指令)に基づく応答書面について、「期間延長請求書」を提出することなく指定期間を徒過してしまいました。期間徒過後に指定期間の延長は認められますか。≪2024年1月更新≫

意見書

手続補正書

個別指定手数料返還請求書

4. WIPO国際事務局への手続に関する質問

- 4-1 WIPO国際事務局から不備の補正を求める通知(Invitation to Correct Certain Irregularities)が届きました。どのように応答したら良いですか。

- 4-2 国際登録の所有権の全部又は一部について変更があった場合、どこに手続すれば良いですか。

- 4-3 国際登録の対象を一部の意匠に限定する場合、または、全ての意匠を放棄する場合、どのような手続が必要ですか。

- 4-4 国際登録の保護の存続期間と更新の手続について教えてください。

- 4-5 国際登録の更新手続における、日本の個別指定手数料の支払いについて教えて下さい。

- 4-6 国際登録の名義人の氏名(名称)及び/又は住所(居所)に変更がありました。どこに手続すれば良いですか。

- 4-7 WIPO国際事務局の代理人(IB代理人)の氏名(名称)及び/又は住所(居所)に変更がありました。

- 4-8 IB代理人の選任の記録を取り消したい。

- 4-9 国際登録簿に記録された事項に誤記があり更正したい。

- 4-10 WIPO国際事務局にDM様式を提出したい。

- 4-11 WIPO国際事務局へ問い合わせをしたい。

1. ハーグ協定のジュネーブ改正協定の制度等に関する質問

1-1 ハーグ協定とはどのような制度ですか。この制度を利用すれば海外で広く意匠権を取得することができますか。

ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録制度とは、WIPO 国際事務局への1つの出願手続で、複数国(締約国)に同時に意匠出願した場合と同様の効果が得られる制度です。

なお、各国に直接出願した場合と同様に各国の意匠権はその領域内に限定されます。

ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録制度の概要は、日本国特許庁ホームページの「ハーグ協定のジュネーブ改正協定の概要」をご参照ください。

1-2 ハーグ協定のジュネーブ改正協定の制度を利用する国際出願は、個別に海外へ直接出願する場合と比べどのようなメリットがありますか。

主なメリットは次のとおりです。

- (1)手続の簡素化:

WIPO国際事務局への一つの言語(英語、フランス語又はスペイン語)による、一つの出願手続で、複数の締約国に出願した場合と同等の効果を得ることができます。各国ごとに出願書類、翻訳文を提出する必要がありません。また、出願する意匠が国際意匠分類の同じ類に属する場合、一つの国際出願に最大100の意匠を含めることが可能です。 - (2)権利管理の簡便化:

国際登録の権利は国際事務局において一元管理されます。存続期間の更新や、国際登録の変更(所有権の移転、名称・住所変更、放棄、限定等)は国際事務局に手続を行い、各指定締約国への手続を省略できます。 - (3)経費節減:

各国ごとに直接出願する場合には、各国が指定する様式や言語によって出願書類を作成する必要があるため、代理人の報酬や翻訳費用が必要になります。

国際出願時においては代理人の選任は任意であるため、選任しない場合はその費用は発生しません。(ただし、指定締約国の実体審査の結果、拒絶の理由が通知され、その応答を指定締約国に行う場合等には代理人の選任が必要となる場合があります。) - (4)迅速な審査:

各国ごとに直接出願する場合には、審査期間に制限のない国もありますが、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願では、拒絶の理由の有無がわかる時期が明確です。同協定では指定締約国が拒絶の理由を発見した場合、国際公表から6月(又は、締約国の宣言によって12月)以内に国際事務局に対して、拒絶の通報を送付しなければなりません。この通報は国際事務局から名義人(又は代理人)に送付されます。

1-3 ハーグ協定の加盟国を教えてください。

ハーグ協定の締約国は、日本国特許庁ホームページのハーグ協定の締約国一覧をご参照ください。

1-4 意匠の国際登録の存続期間は何年ですか。

WIPO国際事務局による意匠の国際登録は、国際登録日から5年間にわたって効力を有します。 [協定17条(1)]また、

所定の手続に従い、所定の手数料の支払いを条件として、5年ごとに更新することができます。[協定17条(2) ]

指定締約国における保護の存続期間は、国際登録が更新されることを条件に、国際登録の日から起算して15年ですが、指定締約国の国内法における意匠の保護期間が15年よりも長い場合には、当該指定締約国の保護期間と同一となります。[協定17条(3)]

1-5 国際出願に使用できる言語は何語ですか。

国際出願で使用できる言語として認められる言語は、英語・フランス語・スペイン語です。[規則6(1) ]

1-6 国際出願に含まれる意匠の分類は何分類を使用しますか。

意匠のロカルノ国際分類によります。

「国際意匠分類(ロカルノ分類) 」及びWIPO国際事務局のホームページ「Locarno Classification(外部サイトへリンク)」をご参照ください。

1-7 ハーグ協定のジュネーブ改正協定の制度を利用するには、商標のマドリッド制度のように基礎出願や基礎登録は必要ですか。また、事後指定はできますか。

ハーグ協定のジュネーブ改正協定の制度を利用する場合は、基礎出願や基礎登録は必要ありません。

また、国際登録後に指定締約国や意匠を追加すること(事後指定)はできません。国際出願時に指定締約国や意匠をすべて明示する必要があります。

1-8 指定締約国の国際出願手続に関する情報を知りたいのですが、どこから入手できますか。

原則として、各国制度の詳細については当該国の官庁又は専門家を通じて入手していただくことになりますが、WIPO国際事務局では各国からの情報提供を基にホームページで各国の制度概要情報を提供しています。

「Hague System Member Profiles(外部サイトへリンク)」をご参照ください。

日本国特許庁では、締約国特有の国際出願に関する手続の情報を収集し、ホームページに掲載しています。「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願の締約国における運用に関する手続の情報調査(締約国の宣言事項と米、欧、韓の運用)」をご参照ください。

【注意】なお、情報調査の内容は調査時点に収集できた諸資料を参考資料としてとりまとめたものであり、各国資料の翻訳の妥当性、記載内容と実運用やその解釈に齟齬のある可能性もあります。詳細な内容や御不明な点については、直接各国の関係機関にお問い合わせください。また、各国状況については変化の途上にあり、収録した法令等についても改正される可能性がありますので、その動向にも注意を要します。

1-9 国際出願は直接WIPO国際事務局に提出することができますか。

国際出願は、WIPO国際事務局に対する直接出願か、出願人の締約国の官庁を通じた間接出願を選択することができます。[協定4条(1)]

- (1)WIPO国際事務局への直接出願

出願人が、WIPOのホームページで提供されているインターネット出願ツール(eHague(外部サイトへリンク))を利用し、WIPO国際事務局に直接出願する方法です。

※WIPO国際事務局への願書の直接郵送、Contact Hagueへのアップロードによる出願は、WIPO国際事務局内での処理に時間を要することから、推奨されていません。 - (2)官庁を通じて行う間接出願

出願人の締約国の官庁を通じてWIPO国際事務局に出願する方法です。この場合、官庁が出願人から受理した書類を国際事務局に送付します。

日本国特許庁を通じた間接出願では、電子申請(電子特殊申請)、郵送、又は窓口に持参して提出できます。

意匠の国際出願(ハーグ)における電子特殊申請の詳細につきましては、こちらをご確認ください。

なお、協定8条(1)の規定により方式審査は国際事務局により行われます。[協定8条(1)]

1-10 WIPO国際事務局へのインターネット出願(eHague)と、日本国特許庁を通じた間接出願のメリットは何ですか。

インターネット出願と、間接出願の主な違いは以下のとおりです。

| インターネット出願 (eHague) |

間接出願 | |

|---|---|---|

| 願書提出先 | WIPO国際事務局 | 日本国特許庁 |

| 出願方法 | 電子出願 | |

| 国際出願日 | 願書作成後インターネットによる出願がWIPO国際事務局で受理されると同時に、WIPO国際事務局より出願受領証明がダウンロード可能となるので、国際出願日を即座に確認できます。 | 日本国特許庁の願書受理日が国際出願日となります(郵便の場合、発送日(差出日)ではありません)。 |

| 手数料 | 公表手数料のうち複製物を記載した書面の2枚目以降の追加料金が不要となります。 | 国際事務局に納付する手数料以外に日本国特許庁に送付手数料3,500円の納付が必要です。 |

| 国際事務局へ の支払方法 |

|

※クレジットカード/Paypal決済は使用できません。 |

| その他 (メリット) |

|

時差なしで、日本語によるアドバイスを受けることが可能です。 |

「eHague」によるインターネット出願の詳細については、WIPO国際事務局のホームページを御参照ください。

「eHague Tutorial(外部サイトへリンク)」

また、「eHague」の操作に関しては、WIPO日本事務所が日本語でユーザーサポートを行っています。

WIPO日本事務所の連絡先

- Tel:03-5532-5030

- E-mail:japan.office@wipo.int

1-11 国際出願後の流れを教えてください。

国際出願後の主な流れは以下のとおりです。

- 国際出願の方式審査

- WIPO国際事務局によって方式審査がなされます。

- ハーグ協定のジュネーブ改正協定又は規則の要件を満たしていないと認める場合、出願人に必要な補正を求めます。[協定8条(1)]

- 不備補正の通知

- 国際登録

- WIPO国際事務局は、国際出願書類に不備がなければ、その意匠を国際登録簿に登録し、名義人に国際登録の証明書を送付します。

- 国際事務局が、受理した出願がジュネーブ改正協定又は規則の要件を満たさないとして出願人に必要な補正を求めた場合には、必要な補正の受理をもって国際登録されます。[協定10条(2)、規則15(1)]

- 国際公表

- 国際登録は、WIPO国際事務局が発行する公報(International Designs Bulletin)により公表されます。

- 国際出願日が2022年1月1日以降の場合は、国際登録日から原則12月後に国際公表されます。国際出願日が2021年12月31日以前の場合は、国際登録日から原則6月後の公表です。[協定10条(3)、規則17(1)]

- 効果の拒絶

- 各指定締約国の官庁は、国際公表の日から定められた拒絶の通報期間内であれば、各国国内法の保護要件に基づき国際登録の効果を拒絶することができます。国際登録は、拒絶の通報期間内に拒絶の通報がなされない場合には、遅くともその期間満了の日から、また、拒絶の通報がなされた後それが取り下げられた場合には遅くともその取下の日から、各指定締約国の法令に基づく意匠の保護の付与と同一の効果を有します。[協定14条(2)]

1-12 国際出願日と国際登録日はどう違いますか。

原則、国際登録日は国際出願の出願日になります。ただし、追加される必須の内容に関連する不備がある場合には、国際登録日はWIPO国際事務局が当該不備の補正を受理した日又は国際出願の出願日のいずれか遅い日となります。[協定5条(2)、10条(2)]

1-13 間接出願(日本国特許庁に出願書類を提出)をする場合、国際出願日はいつになりますか。

日本国特許庁を通じて国際出願を行った場合の国際出願日は、原則として、日本国特許庁が願書を受領した日となります。[協定9条(2)、規則13(3)]

【注意】郵便で送付する場合、発送した日(差出日)ではないので注意が必要です。なお、WIPO国際事務局により出願内容に関して不備が指摘された場合には、国際出願日が当該不備の補正を国際事務局が受理した日に繰り下がることがあります。[協定9条(3)、規則14(2)]

1-14 国際出願日が繰り下がる不備とは、どのようなものですか。

国際出願日が繰り下がる不備は、規則第14規則(2)に次のように規定されています。

- (a) 国際出願が、一の所定の言語で作成されていない。

- (b) 国際出願に次のいずれかの要素が欠けている。

- (i) 1999年改正協定又は1960年改正協定に基づく国際登録を求める旨の明示的又は黙示的な表示

- (ii) 出願人を特定する表示

- (iii) 出願人又はその代理人がある場合には当該代理人と連絡を取るために十分な表示

- (iv) 国際出願の対象である意匠の複製物又は1999年改正協定第5条(1)(iii)の規定に従った意匠の見本

- (v) 少なくとも一の締約国の指定

1-15 国際出願にかかる手数料の計算方法を教えてください。

料金には、WIPO国際事務局徴収分の基本手数料と公表手数料、追加手数料が含まれ、さらに指定締約国により標準指定手数料、個別指定手数料のどちらかが含まれます。

意匠数、指定締約国等の条件により、大きく異なりますので、WIPO国際事務局がホームページで提供している手数料自動計算ソフト(Hague System Fee Calculator)(外部サイトへリンク)をご利用ください。同ソフトは、意匠数や指定締約国等を入力することにより、必要な手数料の額が表示されます。

また、各手数料額は日本国特許庁のホームページ「意匠の国際登録出願(ハーグ出願)関係手数料」に、掲載しています。

1-16 国際出願時にWIPO国際事務局に納付する指定手数料には登録料が含まれますか。

国際出願時の指定手数料には、5年分の登録料が含まれます。

なお、米国及びメキシコについては、個別指定手数料を2段階に分けて支払うことを宣言しており、国際出願時の手数料には、そのうち第1段階の手数料が含まれます。[規則12(3)]

米国については、「WIPO国際事務局に寄せられるよくある質問:ハーグ制度(Frequently Asked Questions: Hague System)(参考訳)」の2-8 ,2-10 をご参照ください。

1-17 国際出願にかかる手数料は、いつ・どこに支払えばよいですか。

手数料納付は、原則出願と同時ですが、遅くともWIPO国際事務局の方式審査が始まるまでに納付が完了している必要があります。

WIPO国際事務局への手数料の支払方法は以下のいずれかです。

- (1)銀行振込(WIPO国際事務局の銀行口座への送金)

- (2)WIPO国際事務局に開設されている支払者(出願人等)の口座からの引き落とし

- (3)クレジットカードまたはPaypalによるオンライン支払(eHagueの場合のみ)

日本国特許庁ホームページの「意匠の国際登録出願(ハーグ出願)関係手数料」中の「II. 国際事務局(WIPO)に直接納付する手数料(必須)」、「2. 納付方法」をご参照ください。 間接出願の場合、日本国特許庁に納付する送付手数料3,500円が別途必要です。国際出願時に、特許印紙、現金納付、電子現金納付、クレジットカード納付(窓口・電子特殊申請のみ)、予納(電子特殊申請のみ)、口座振替(電子特殊申請のみ)のいずれかの方法で納付してください。

1-18 銀行の送金手数料にはどのようなものがありますか。

一般的に電信で送金した場合は、銀行に支払う電信料、送金手数料、外貨取扱い手数料などが必要で、1回の送金につき数千円が必要となります。また、中継銀行における手数料が発生する場合があります。必要な金額をWIPO国際事務局に送金できるよう、取扱銀行にご確認ください。なお、振込先(WIPO国際事務局)銀行の受取手数料の支払は不要です。

1-19 WIPO国際事務局へ手数料を多く払い込んでしまいました。返還手続について教えてください。

WIPO国際事務局会計課宛に、英文により返還請求を行います。

WIPO国際事務局ウェブサイト(Fees and Payments – Hague System)(外部サイトへリンク)から、Refund requestをご確認ください。

1-20 WIPO国際事務局から国際登録証が送付されました。指定した全ての締約国で意匠権が保護されたということですか。

国際登録証は指定した全ての締約国で意匠権が保護されたことを証明するものではありません。

各指定締約国の官庁は、WIPO国際事務局による国際公表を受け、審査国(自国の法令で実体審査が定められている国)は審査を開始します。

国際公表後、拒絶の通報期間内に拒絶の通報がなされない場合には、遅くとも拒絶の通報期間満了の日(日本は12月)から、また、拒絶の通報がなされた後それが取り下げられた場合には遅くともその取下の日から、各指定締約国の法令に基づく意匠の保護の付与と同一の効果を有します。[協定14条(2)]

1-21 ハーグ出願において国際公表がされると、出願人/代理人には何か通知が届きますか。

国際公表の通知はありません。

国際公表は、国際登録の日から原則12月後です。(ただし、国際出願日が2021年12月31日以前の場合は、国際登録の日から原則6月後の公表です)

WIPO国際事務局が提供している「Hague Express Database」または「International Designs Bulletin」上で国際登録番号を検索のうえご確認ください。

1-22 国際出願からどのくらいの期間で意匠権が発生しますか。

各指定締約国の官庁は、国際公表日から定められた拒絶の通報期間内であれば、各国国内法の保護要件に基づき国際登録の効果を拒絶することができます。拒絶の通報期間は、国際公表から6月又は指定締約国の宣言により12月です。

国際公表後、拒絶の通報期間内に拒絶の通報がなされない場合には、遅くともその期間満了の日から、また、拒絶の通報がなされた後それが取り下げられた場合には遅くともその取下の日から、各指定締約国の法令に基づく意匠の保護の付与と同一の効果を有します。[協定14条(2)]

2. 国際出願の願書に関する質問

DM/1について

2-1 第1欄:「Applicant (出願人)」のCityには、何を記載しますか。

下記のように、Cityには都道府県名を記載してください。Region/Stateは空欄でかまいません。

【注意】住所が日本の場合は、Cityに都道府県名を記載することが推奨されています。

日本の住所の場合

- Address:(国名、都道府県名を除く住所)

- Postal code:(郵便番号)

- City: (都道府県名)

- Country: (国名)

(例1)〒100-8915 東京都千代田区霞が関3-4-3

- Address: 4-3, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku

- Postal code:100-8915

- City: Tokyo

- Country: Japan

(例2)〒920-0000 石川県ZZ郡YY町XXX

- Address:XXX, YY-cho, ZZ-gun

- Postal code: 920-0000

- City: Ishikawa

- Country: Japan

2-2 第2欄:「Entitlement to File (出願の資格)」は、どのように記載しますか。

あてはまる資格基準に締約国名を記載します。第7欄:「Designated Contracting Parties(締約国の指定)」に掲載された締約国名を参照してください。対応する締約国が日本であれば「Japan」のように国名を記載し、該当しない項目については「None」と記載してください。

2-3 第3欄:「Applicant’s Contracting Party(出願人の締約国)(必須)」は、どのように記載しますか。

第2欄で記載した締約国のうちから、同改正協定に拘束される締約国を1国のみ選択して記載してください。

【注意】あてはまる締約国が第2欄に複数記載されている場合でも、選択できるのは1国のみです。

2-4 第5欄:「Appointment of a Representative(代理人の選任)」について、代理人の選任は必要ですか。

代理人の選任は任意です。

出願人が、WIPO国際事務局に対する代理人を選任する場合には、選任する代理人の情報を記載してください。代理人は1名のみ選任することができます。

2-5 第5欄:「Appointment of a Representative (代理人の選任)」で代理人を選任した場合、委任状の提出は必要ですか。また、決められた様式はありますか。

委任状の提出は任意です。

また、委任状について決められた様式は存在しません。英語、フランス語又はスペイン語のいずれかの言語で作成してください。【DM/7】を委任状として提出することもできます。

2-6 第5欄:「Appointment of a Representative(代理人の選任)」について、WIPO国際事務局に対する代理人になるには、資格が必要ですか。また、国際事務局に対する代理人が指定締約国への手続をすることはできますか。

WIPO国際事務局に対する代理人について、職業資格、国籍又は居所等に関する制限や要件はありません。従って締約国に居住または営業していない者を代理人とすることも可能です。

また、第5欄で記載する代理人に付与されるのは、WIPO国際事務局への手続を代理する資格のみです。指定締約国での実体審査の結果、拒絶の通報がされた場合の応答書類の提出等指定締約国に手続を行う場合には、各指定締約国の法令に従い、別途代理人選任手続が必要になることがあります。

2-7 第6欄:「Number of Designs, Reproductions and/or Specimens(意匠、複製物、及び/又は見本の数)(必須)」について、一つの国際出願に含めることができる意匠数はいくつですか。

1件の国際出願に100までの意匠を含めて申請することができます。ただし国際出願が複数の意匠を含む場合、すべての意匠はロカルノ分類の同じクラスに属していなければなりません。

WIPO国際事務局が作成している「Guidance on Including Multiple Designs in an International Application in Order to Forestall Possible Refusals(国際出願に複数意匠を含めることを拒絶理由として指摘されることを未然に防ぐためのガイダンス)(PDF:757KB)(外部サイトへリンク)」をご参照ください。

2-8 第7欄:「Designated Contracting Parties(締約国の指定)(必須-事後指定不可)」について、自国指定はできますか。

自国指定は可能です。

日本を指定(自国指定)することも可能です。

締約国は、宣言により自国指定を認めないとすることができますが[協定14条(3)]、現時点宣言をしている締約国はありません。

2-9 第8欄:「Product Indication (製品名の表示)(必須)」には、何を記載しますか。

表中に、昇順に意匠番号、複製物の総数、物品名、サブクラス(任意)をそれぞれ記載してください。

【注意】ロカルノ分類のクラスの記載は任意ですが、全ての意匠がロカルノ分類の同じクラスに属する必要がありますのでご注意ください(サブクラスまで同一である必要はありません)。[規則7(7)]

2-10 第9欄:「Description(説明)」には、何を記載しますか。

必要に応じて意匠の複製物に表れている特徴を記載してください。

意匠の操作又はその想定される利用方法に係る技術的な特徴に関する説明は認められませんので、ご注意ください。保護を求めない部分について、意匠の複製物中に点線、破線又は着色により表示した場合は、本欄にその裏付けとなる記述を含める必要があります。[規則11(2) 、細則403(a)(i)及び(ii) ]

2-11 第9欄:「Description(説明)」について、100単語を超えた場合はどうなりますか。

説明が100単語を超える場合は、超過分の1単語につき2スイスフランの追加手数料を払う必要があります。[規則27(1) ]

日本国特許庁ホームページ「意匠の国際登録出願(ハーグ出願)関係手数料」をご参照ください。

2-12 第10欄:「Legends (凡例)」は、どのように記載しますか。また、スペースは1文字に数えますか。

- (例1)1つ目の意匠の1番目の複製物、正面図の場合

No.:1.1、Code:2 - (例2)2つ目の意匠の3番目の複製物で、あてはまるコードがない場合

No.:2.3、Code:00、 Legend: Reference view of state in use.

上記のとおり記載してください。あてはまるコードがない場合は、「Legend」欄に50文字以内で複製物の種類を記載してください。[細則405]

また、スペースも1文字に数えます。50文字以内に収まらない場合は、第9欄:「Description (説明)」にて、説明することもできます。

2-13 第11欄:「Identity of the Creator(創作者の特定)」について、創作者の記載は必要ですか。

締約国の法令により創作者の表示が要求される場合があります。

詳細はDM1様式の第11欄の説明をご確認ください(PDF、外部サイトへリンク)。

2-14 第12欄:「Claim(クレーム)<米国又はベトナムを指定する場合のみ該当>」には、何を記載しますか。

米国又はベトナムを指定した場合のみ該当する欄です。

米国を指定した場合

空欄には、意匠が表現される、あるいは適用される物品の名称を記載します。国際出願に含まれる意匠数にかかわらず、単一の物品だけを記載してください。

詳細は「WIPO国際事務局に寄せられるよくある質問:ハーグ制度(Frequently Asked Questions: Hague System)」《米国を指定することに関しての質問及び回答》の2-3、2-4、2-5をご参照ください。

ベトナムを指定した場合

特に記載する事項はありません。

2-15 第13欄:「Priority Claim (優先権の主張)」について、優先権主張をする場合の留意すべき点は何ですか。また、その際には、優先権証明書は必要ですか。

パリ条約に基づいて第一国の出願日より6月以内であれば優先権を主張することができます。第13欄に、先の出願の官庁、(可能であれば)出願番号、出願日、意匠番号、(可能であれば)アクセスコードを記載することにより、優先権を主張します。

【注意】優先権主張は、国際出願時にしか手続が認められませんので、優先権を主張する場合は必ず第13欄に必要事項を記載してください。

なお、国際出願時に優先権証明書の提出は不要ですが、優先権証明書の提出を要求する指定国官庁もあります。この場合は各国国内法に基づき、指定国官庁に直接優先権証明書を提出してください。詳細はDM1様式の第13欄の説明をご確認ください(PDF、外部サイトへリンク)。

指定国日本、指定国中国と指定国韓国に対しては、国際出願時にANNEX V:「Supporting Document(s) Concerning Priority Claim (優先権主張に関する補足書類)」を用いて優先権証明書を提出することが可能です。

ANNEX V以外の指定国日本に対する優先権証明書提出方法の詳細については、「3-16優先権証明書の日本国特許庁への提出期限はいつですか。」をご参照ください。

2-16 第15欄:「Exception to Lack of Novelty(新規性喪失の例外)」について、新規性喪失の例外適用の申請をする場合の留意すべき点は何ですか。また、その際には、証明書は必要ですか。

本欄では、日本や中国、韓国を指定する場合のみ新規性喪失の例外を申請することができます。

証明書は、国際出願時にANNEX II:「Supporting Document(s) Concerning a Declaration to the Exception to Lack of Novelty (新規性喪失の例外に関する宣言についての補足書類)」を用いて提出するか、又は後日日本国特許庁や中国国家知識産権局、韓国特許庁に対して直接提出することが可能です。国際出願後、WIPO国際事務局にANNEX IIを提出することはできませんのでご注意ください。

ANNEX II以外の指定国日本に対する証明書提出方法の詳細については、「3-20 新規性喪失の例外証明書の日本国特許庁への提出期限はいつですか。」をご参照ください。

※中国国内法における、新規性喪失の例外適用規定の詳細については、中国国家知識産権局(外部サイトへリンク)をご確認ください。

※韓国国内法における、新規性喪失の例外適用規定の詳細については、韓国特許庁のウェブサイトをご確認ください。

2-17 第17欄:「Publication of the International Registration(国際登録の公表)」は、どのように記載しますか。

通常、国際登録日から12月後に国際公表されますが、国際登録後すぐの公表(即時公表)を希望する場合や、通常の公表時期以外での国際公表を希望する場合は、本欄で請求することが可能です。

即時公表を希望する場合は、「immediate publication」にチェックを入れてください。即時公表を請求した場合、最短で国際登録された週の翌週の金曜日に国際公表されます。

通常の公表時期以外での国際公表を希望する場合は、「publication at a chosen time」の欄にチェックを入れ、希望する公表期間を月単位で記載します。

本欄では、12月未満の期間を記載することも、国際公表を遅らせたい場合は13月以上の期間を記載することもできますが、公表の延期を希望する場合はいくつか留意点があります。

延期できるのは、最長で国際登録日から30月まで、ただし、優先権主張している場合は優先日から30月までとなります。

また、締約国によっては、公表の延期を認めない国や、許容する延期期間が短い国もあります。

詳細はDM1様式の第17欄の注意書きをご確認ください(PDF、外部サイトへリンク)。[協定11条(1)(a)及び(b) ]

2-18 第17欄:「Publication of the International Registration(国際登録の公表)」について、国際公表の延期を請求する場合、延長を認めない国が指定締約国に含まれていた場合、どうなりますか。

各指定締約国が認める延期期間のうち最短の期間内で、公表の延期が可能です。[協定11条(2)(ii)]

- 例1)EU(30月)と韓国(30月)を指定 → 最大30月延期可能

- 例2)EU(30月)とシンガポール(18月)を指定 → 最大18月延期可能

- 例3)EU(30月)と米国(延期不可)を指定 → 延期不可

2-19 第19欄:「Signature (署名)(必須)」は、どのように記載しますか。

出願人、代理人いずれかの署名が必要です。署名は、タイプ打ちによる署名(例:/John Doe/)のほか、手書き、印刷、スタンプ、または電子署名が認められています。電子署名として認められる形式は、テキスト文字列、画像、デジタルまたはコンピュータで生成されたものです。

【注意】代理人が署名する場合には、第5欄の記載が必須です。

2-20 「PAYMENT OF FEES(手数料の支払)(必須)」で「4.Bank transfer(銀行送金)」を選択する場合は、どのように記載しますか。

「Payment made to WIPO bank account」にチェックを入れたうえで、「Identity of the party making the payment (支払を行う当事者の特定)」には、支払者名を記載し、「Payment identification(支払識別)」には「Hague, user reference」、「day/month/year」には支払日(支払予定日)を記載してください。なお、下のチェックボックス(郵便口座への支払)は日本からは利用できません。

2-21 DM/1の各欄に記載しきれない場合は、どのように記載しますか。

様式に設けられている記入欄では内容が記載しきれない場合には、「continuation sheet(続葉)」を使用します。続葉には、例えば、「Continuation of item number ....(欄番号....の続き)」と記載し、公式様式と同じ形式により、内容を記載してください。「continuation sheet」を作成した場合は、各欄のボックスにチェックを入れ、DM/1の1ページ目に、添付した「continuation sheet」の枚数を記載してください。

2-22 DM/1のすべての欄に記載する必要がありますか。

「optional(任意)」「if any(あれば)」「if applicable(該当する場合)」等の表示がDM/1にない限り、全ての欄は必須記載事項です。指定する締約国により、(Mandatory:必須)な欄もありますので、各欄の注意書きをご参照ください。

ANNEXについて

2-23 ANNEXとは何ですか。どのような際に添付が必要ですか。

指定する締約国により提出が必須、又は任意で提出できるDM/1の付属書類です。提出の際には、カバーページにDM/1に記載した整理番号及び、カバーページを含めたANNEXのページ数を記載し、DM/1と同時に提出しなければなりません。ANNEXは以下のI~Vまであります。

| ANNEX I: | 「Oath or Declaration of the Creator (創作者の宣誓又は宣言)」(米国) |

| ANNEX II: | 「Supporting Document(s) Concerning a Declaration to the Exception to Lack of Novelty (新規性喪失の例外に関する宣言についての補足書類)」(日本、中国、韓国) |

| ANNEX III: | 「Information on Eligibility for Protection (保護の適格性に関する情報)」(米国) |

| ANNEX IV: | 「Reduction of United States Individual Designation Fee (米国の個別指定手数料の減額)」(米国) |

| ANNEX V: | 「Supporting Document(s) Concerning Priority Claim (優先権主張に関する補足書類)」(日本、中国、韓国) |

2-24 ANNEX I:「Oath or Declaration of the Creator(創作者の宣誓又は宣言)」は、どのような際に添付が必要ですか。

米国を指定した場合のみ提出が必要な書類です。

「DECLARATION OF INVENTORSHIP(発明者の宣誓書)」又は「SUBSTITUTE STATEMENT(代替陳述書)」のいずれかを表紙に添付して提出してください。創作者が複数いる場合には、創作者の人数分作成してください。

【注意】創作者の宣誓又は宣言に関する詳細な情報については、米国特許商標庁のウェブサイト(PDF:512KB)(外部サイトへリンク)をご確認ください。

2-25 ANNEX II:「Supporting Document(s) Concerning a Declaration to the Exception to Lack of Novelty (新規性喪失の例外に関する宣言についての補足書類)」を用いて、指定国日本に新規性喪失の例外証明書を提出することはできますか。

国際出願時にANNEX IIを用いて新規性喪失の例外証明書を提出することができます。この場合、日本国特許庁に対して「新規性の喪失の例外証明書提出書」を提出する必要はありません。(意匠法第60条の7第2項)

2-26 ANNEX V:「Supporting Document(s) Concerning Priority Claim (優先権主張に関する補足書類)」を用いて、指定国日本に優先権証明書を提出することはできますか。

国際出願時にANNEX Vを用いて優先権証明書を提出することができます。この場合、日本国特許庁に対して別途優先権証明書を提出する必要はありません。[意匠法施行規則第19条第3項]

意匠の複製物(図面)の作成について

2-27 複製物(図面)の形式は、どのように記載しますか。

日本国特許庁ホームページに掲載している「【意匠の国際出願】ハーグ協定のジュネーブ改正協定及び関係規則」中の「ハーグ協定に係る出願のための実施細則」の 第四部「複製物及び国際出願の他の要素に関する要件」第401節~第405節をご参照ください。

- (1)登録を求める意匠の複製物は、意匠の写真、その他のグラフィック表現が可能です。

- (2)白黒またはカラーによる表現が可能です。

- (3)書面による出願の場合は、次の要領によります。

- A4サイズの白色で不透明の別紙に直接印刷または複製物を貼り付けてください。

- 用紙は縦向きで使用してください。

- 掲載できる複製物は、1枚につき25個までです。

- 各複製物の周囲には、少なくとも5mmの余白を設けてください。

- 写真またはその他のグラフィック表現の寸法は16cm×16cmを超えてはならず、各意匠のうちの少なくとも一つの表現物について、少なくとも1辺が3cm有していなければなりません。

- 複製物は折りたたんだり、ホッチキスで留めたり、書き込みを入れたりせず、正方形または長方形に収め、この中には他の複製物や番号を記載しないでください。

- (4)国際出願に含められる複製物の数に制限はありません。ただし、複数の意匠の図を一つの複製物に含めることはできません。

- (5)国際出願の各意匠には、それぞれ1から番号を付し、各複製物にも、意匠ごとに1から番号を付してください。この意匠の番号と複製物の番号をドットでつないだものを、各図の番号としてください。

- 【例】1つ目の意匠については「1.1、1.2、1.3・・・」

- 2つ目の意匠については「2.1、2.2、2.3・・・」

- (6)複製物は、数字の昇順に提出してください。

[規則9、細則401~405]

2-28 意匠の表現は、どのようにしますか。

- (1)複製物は意匠のみ、または意匠が使用される製品のみを提示するものとし、他の物体、付属物、人物や動物を除いて提示してください。

- (2)保護を求めない部分について、点線、破線または着色により表現することができます。この方法により表現する場合に限り、意匠が使用される製品以外の物体、付属物、人物や動物を複製物中に提示することが可能です。また、第9欄:「Description(説明)」欄に、その裏付けとなる記述を含める必要があります。

- (3)原則として、座標軸や寸法を示した技術的な図面や、注釈文や凡例を図の中に示すことは認められていません。

- (4)複製物を写真で提出する場合、正方形または長方形のものを提出してください。無彩色かつ無地の背景で表示し、インクや修正液で修正することはできません。

- (5)複製物が写真でない場合には、図の表現として、凹凸を表すためのシェーディングやハッチングによる陰影表現を含むことができます。

- (6)韓国を指定締約国として国際出願する場合、次の特定の図の提出が必要になります。

- 一組の家具の意匠の場合、組み合わされた全体図及び構成物品ごとの関連する図

- タイプフェイスの意匠の場合、文字の図示、文章による例示、代表的文字

[規則9、細則401~405]

3. 指定官庁としての日本国特許庁における手続に関する質問

全般

3-1 日本国特許庁への手続はいつから可能ですか。

国際公表以後手続が可能です。

日本を指定締約国とする国際出願は、WIPO国際事務局によって国際公表されることにより国際登録日に日本国特許庁に出願された意匠登録出願とみなされます[意匠法第60条の6第1項]。

よって、国際意匠登録出願に関して日本国特許庁へ各種証明書の提出や代理人の選任等の手続が可能となるのは、国際公表以後となります。国際公表前に提出された書面は受理することができませんのでご注意ください。

3-2 複数の意匠を含む国際出願の手続書面は国際登録番号ごとにまとめて記載すればよいでしょうか。

複数の意匠を含む国際出願は、日本においては意匠ごとに1件の国際意匠登録出願とみなされます[意匠法第60条の6第2項]。よって国際意匠登録出願に関して日本国特許庁へ手続を行う場合は、意匠ごとに書面を作成し提出する必要があります。

3-3 手続は書面による手続でしょうか、オンラインシステムを使用することができますか。

国際意匠登録出願に係る手続は、窓口または郵送による書面での手続に加え、2024年1月1日より、インターネット出願ソフトにてPDF形式の申請書類を提出する電子特殊申請が可能です。

意匠の国際出願(ハーグ)における電子特殊申請の詳細につきましては、こちらをご確認ください。

なお、書面による手続を行っても、磁気ディスクへの記録に要する手数料(電子化料金)はかかりません。(拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判に係る手続を除く。)

3-4 手続書面には出願番号の記載は必要でしょうか。

日本国特許庁では、国際公表があったときは、国際意匠登録出願に意匠登録出願の番号を付与します。手続書面の【事件の表示】には、この意匠登録出願の番号を記載してください。

記載例

【事件の表示】

- 【出願番号】 意願20XX-5○○○○○ (西暦-50万番台)

3-5 日本の出願番号は、どのように知りえるのでしょうか。

日本国特許庁のホームページで公表しています。

具体的には、当該国際意匠登録出願の元となった国際登録の国際登録番号及び意匠番号と、それに対応する意匠登録出願の番号との対応関係を以下の一覧表により公表しています。

「国際意匠登録出願に係る国際登録番号と出願番号対応一覧について」

3-6 出願番号が日本国特許庁ホームページで公表されていない時は、どうすればよいですか。

国際意匠・商標出願室ハーグ担当までお問い合わせください。

下記のように、国際登録日、国際登録番号及び意匠番号等を用いても手続ができます。

出願番号が確認できない状況で書面を作成する場合には、【出願番号】の欄を【出願日】の欄とし、「令和○年○月○日提出の意匠登録願」のように国際登録の年月日を記載し、【出願日】の欄の次に【整理番号】の欄を設けて「-」と記載するとともに、【その他】の欄を設けて「国際登録番号DM/○○○○○○、意匠番号○○○」のように、国際登録番号と意匠番号を記載してください。[意匠法施行規則様式第1備考5]

出願番号が公表されている場合

- 【出願番号】 意願20XX-5○○○○○ (注:西暦-50万番台)

出願番号が公表されていない場合

- 【出願日】 令和○年○月○日提出の意匠登録願

- 【整理番号】 -

- …

- 【その他】 国際登録番号DM/012345、意匠番号8

3-7 国内の意匠登録出願の手続書面との違いはどのようなものでしょうか。

国際登録の名義人を記載する場合の氏名(名称)及び住所(居所)は、日本語による表記と国際登録簿に記録された原語による表記を併記します。

【住所又は居所】及び【氏名又は名称】の下に、【住所又は居所原語表記】及び【氏名又は名称原語表記】欄を設けて、国際登録簿に記録された住所又は居所、氏名又は名称と同一の内容を記載してください。(英語であれば英語、フランス語であればフランス語、スペイン語であればスペイン語で記載)[意匠法施行規則第2条の3]

意匠に係る物品、意匠に係る物品の説明又は意匠の説明は英語で記載します。

【注意】日本語で記載しないようご注意ください。[意匠法施行規則第2条の5]

3-8 権利の承継や移転、出願人の住所変更等の手続は、日本国特許庁で可能でしょうか。

権利の承継や移転、出願人又は名義人の氏名・住所の変更の手続は、日本国特許庁に対して行うことができません。国際登録の変更に係る手続はWIPO国際事務局に対して行います。

代理人受任届

3-9 日本国内に住所又は居所を有しない出願人は、日本国特許庁に対し手続をするために、日本国内に住所又は居所を有する代理人による手続が必要でしょうか。

手続には国内の代理人が必要です。

日本国内に住所又は居所を有しない出願人は、日本国特許庁へ意匠法の規定に基づく手続(証明書や意見書・補正書の提出等)を直接行うことはできず、日本国内に住所又は居所を有する代理人(意匠管理人)を通じて手続を行う必要があります。[意匠法第68条第2項(特許法第8条第1項)]

3-10 識別番号を使用することはできますか。

識別番号を使用することはできません。したがって、【住所又は居所】の欄は省略せずに記載してください。

3-11 委任状を援用する場合の表記はどのように記載すればよいですか。

委任状を援用するときは、【提出物件の目録】の【物件名】ごとに【援用の表示】の欄を設けて、以下のように記載してください。

【提出物件の目録】

| 【物件名】 | 委任状及び訳文 各1 |

| 【援用の表示】 | 令和○年○月○日提出の意願20XX-5○○○○○に係る 代理人受任届に添付した委任状及び訳文を援用 |

3-12 包括委任状を援用する場合の表記はどのように記載すればよいですか。

包括委任状を援用するときは、【提出物件の目録】の欄を以下のように記載してください。

包括委任状番号の通知を受けている場合

【提出物件の目録】

【包括委任状番号】 ○○○○○○○

包括委任状番号の通知を受けていない場合

【提出物件の目録】

【物件名】 委任状 1

【援用の表示】 令和〇年〇月〇日提出の包括委任状

3-13 代理権を証明する書面の提出が間に合わない場合はどのように記載すればよいですか。

【受任した代理人】の次に【その他】欄を設けて「代理権を証明する書面は、追って補充する。」と記載してください。この場合、【提出物件の目録】の欄は設ける必要はありません。後日、手続補正書(方式)に訳文とともに添付して提出してください。

3-14 代理人がいる場合、日本国特許庁からの書類は全て代理人に届きますか。

全て日本国特許庁(JPO)の代理人に届くわけではありません。

主な書類の送付先は以下のとおりです。

| 通知 | 通知作成 | 経由 | 送付先 |

|---|---|---|---|

|

JPO | - | 出願人 (IB代理人には送付されません) |

|

JPO | WIPO国際事務局 (IB) |

出願人又はIB代理人 (JPO代理人には送付されません) ※現在は原則、国際登録簿に記録されたメールアドレス宛てに通知されています。 |

|

JPO | - | 出願人又はJPO代理人 (IB代理人には送付されません) |

3-15 出願人の名義変更があった場合、新たに代理人受任手続を行う必要がありますか。

はい。名義変更が国際登録簿へ記録された日以降、日本国特許庁に対する旧名義人の代理人情報は削除されます。新名義人による委任状を添付の上、新たに代理人受任/選任手続を行ってください。

優先権証明書提出書

3-16 優先権証明書の日本国特許庁への提出期限はいつですか。

国際公表日から3月です。

パリ条約による優先権を主張しようとする者は、国際出願時に願書様式に必要事項を記載した上で、優先権を証明する書面を日本国特許庁に対して提出する必要があります。[意匠法第60条の10第2項(特許法第43条第2項)]

証明する書面は、国際公表日から3月以内に「優先権証明書提出書」に添付して、日本国特許庁へ提出してください。[意匠法施行規則第12条の2、意匠法施行規則第19条第3項(特許法施行規則第27条の3の3第1項)]

国際出願時、優先権主張欄にアクセスコードが記載されたものは、国際公表後、日本国特許庁がWIPOデジタルアクセスサービス(DAS)を通じて優先権証明書を取得します。したがって、この場合は、日本国特許庁へ優先権証明書を提出する必要はありません。また、国際出願時にANNEX Vを用いて適法な優先権証明書を提出した案件についても、別途日本国特許庁に対して優先権証明書を提出する必要はありません。

3-17 国際公表日から3月以内に優先権証明書の提出ができなかった場合、優先権証明書を提出する方法はありますか。

国際公表日から3月以内に優先権証明書が提出されなかった案件又はDASで優先権証明書を取得できなかった案件については、日本国特許庁から出願人又はJPO代理人宛てに優先権証明書未提出通知を送付します。この通知書を受けた者は、通知の日から2月以内に限り、日本国特許庁に対して、優先権証明書提出書又はDASのアクセスコードを追加する手続補正書を提出することができます。[意匠法第60条の10第2項(特許法第43条第6項、同条第7項)]

3-18 優先権証明書を援用する場合の表記はどのようにすればよいですか。

優先権証明書を援用するときは、【提出物件の目録】の【物件名】ごとに【援用の表示】の欄を設けて、以下のように記載してください。

【提出物件の目録】

| 【物件名】 | 優先権証明書 及び 訳文 各1 |

| 【援用の表示】 | 令和○年○月○日提出の意願20XX-5○○○○○に係る 優先権証明書提出書に添付した優先権証明書及び訳文を援用 |

3-19 優先権証明書の写しを提出できますか。また、オンラインで提出できますか。

2024年1月1日より、パリ条約同盟国の知的財産庁(第一国政府)が発行した優先権証明書の写しの提出が可能です。また、オンライン(電子特殊申請)による提出も可能です。

詳しくはこちらのページをご参照ください。

日本国特許庁のホームページ

「優先権証明書の写しの提出及びオンライン提出が可能となります」

新規性の喪失の例外証明書提出書

3-20 新規性喪失の例外証明書の日本国特許庁への提出期限はいつですか。

国際公表日から30日です。

新規性喪失の例外の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面と、適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を提出する必要があります。[意匠法第4条第2項、意匠法第4条第3項]

- (1)新規性喪失の例外の適用を受けようとする旨を記載した書面

国際公表日から30日以内に「新規性喪失の例外適用申請書」を日本国特許庁へ提出してください。

なお、国際出願時に願書様式(DM/1)に新規性喪失の例外の適用を申請する旨を記載した場合には、日本国特許庁へ申請書を提出する必要はありません。

[意匠法第60条の7、意匠法施行規則第1条の2、意匠法施行規則第1条の3] - (2)新規性喪失の例外の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面

国際公表日から30日以内に「新規性の喪失の例外証明書提出書」に証明する書面を添付して、日本国特許庁へ提出してください。[意匠法第60条の7、意匠法施行規則第1条、意匠法施行規則第1条の2]

国際出願時にANNEX IIを用いて適法な証明書を提出した案件については、別途日本国特許庁に対して「新規性の喪失の例外証明書提出書」を提出する必要はありません。[意匠法第60条の7第2項]

期間延長請求書

3-21 拒絶の通報に応答する場合の意見書の提出、及び意匠法第9条第4項(協議指令)に基づく応答書面について指定期間の延長はできますか。

在外者、国内居住者の別を問わず、指定期間内に「期間延長請求書」を提出することにより、指定期間の満了日から2月の延長が可能です。手数料は2,100円で特許印紙、現金納付、電子現金納付、クレジットカード納付(窓口・電子特殊申請のみ)、予納(電子特殊申請のみ)、口座振替(電子特殊申請のみ)での納付が可能です。

3-22 意見書の提出、及び意匠法第9条第4項(協議指令)に基づく応答書面について、「期間延長請求書」を提出することなく指定期間を徒過してしまいました。期間徒過後に指定期間の延長は認められますか。

在外者、国内居住者の別を問わず、指定期間徒過後2月以内に「期間延長請求書(期間徒過)」を提出することにより、指定期間の満了日から2月の延長が可能となります。手数料は拒絶の通報の内容によって異なり、拒絶理由の場合は7,200円、協議指令の場合は4,200円必要です。いずれの場合も特許印紙、現金納付、電子現金納付、クレジットカード納付(窓口・電子特殊申請のみ)、予納(電子特殊申請のみ)、口座振替(電子特殊申請のみ)での納付が可能です。

意見書

3-23 拒絶の通報に対する意見書の提出期限はいつですか。

拒絶の通報を発送した日から、国内居住者は60日以内、在外者は3月以内です。

意匠法第19条で準用する特許法第50条の規定により国際登録の名義人は、拒絶の通報を発送した日から上記指定期間内に拒絶の理由について日本国特許庁に意見書を提出することができます。

3-24 【発送番号】欄に何を記載すればいいですか。

【発送番号】の欄には、拒絶理由通知等に記載された発送の番号を記載してください。

(期間延長請求書、手続補正書の【発送番号】欄も同様です。)

手続補正書

3-25 手続補正の記載方法はどのようにすればいいですか。

【補正対象書類名】欄は「意匠登録願」「図面」のように、【補正対象項目名】欄は「意匠に係る物品」「意匠の説明」「本意匠の表示」のように、【補正方法】欄は「変更」「追加」「削除」のように記載してください。

なお、国際意匠公報(国際登録)において、【意匠の説明】欄の記載をしていない場合は【補正方法】は「追加」となります。国際意匠公報(国際登録)において、【意匠の説明】欄の記載をしている場合は【補正方法】は「変更」となります。(国際意匠公報(国際登録)における(57)説明及び(55)複製物の名称が、意匠登録出願における【意匠の説明】欄に対応します。)

3-26 意匠に係る物品、意匠に係る物品の説明、意匠の説明を補正対象項目とする場合の言語は何ですか。

意匠に係る物品、意匠に係る物品の説明、意匠の説明を補正対象項目とする場合には、【補正の内容】は英語で記載してください。[意匠法施行規則第2条の5]

個別指定手数料返還請求書

3-27 個別指定手数料はどのような場合にいくら返還されますか。

国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その確定日から6月以内に、日本国特許庁に対して個別指定手数料の返還を請求することができます。[意匠法第60条の22第1項、意匠法第60条の22第2項]

返還する個別指定手数料の金額は、WIPO国際事務局にスイスフランで納付した個別指定手数料(更新時のものを含む)を日本国特許庁がWIPO国際事務局から受領したときにおいて日本円に換算した額から、1万5300円を控除した額(意匠登録料に相当する額)となります。[特許法等関係手数料令第2条の4]

3-28 個別指定手数料返還請求書の【返還原因】欄、及び【納付済金額】欄はどのように記載すればよいですか。

【返還原因】の欄には、「国際登録の限定に基づくみなし取下げ」「特許への出願変更に基づくみなし取下げ」「拒絶の査定の確定」のように返還請求の原因を記載してください。

【納付済金額】欄には、WIPO国際事務局に納付した個別指定手数料(国際出願時・更新時)のスイスフラン表示の額を記載します。「682」「603」「507」等、当時支払った額をアラビア数字のみで記載してください。

4. WIPO国際事務局への手続に関する質問

4-1 WIPO国際事務局から不備の補正を求める通知(Invitation to Correct Certain Irregularities)が届きました。どのように応答したら良いですか。

「eHague」システムで出願した場合は、「eHague」からの応答が、早くて確実な方法です。国際出願時と同じアカウントでログインし、「eHague Communication」のタブを開くと、不備の内容とそれに対する応答様式が入っています。

書面で出願した場合は、Contact Hague(外部サイトへリンク)により応答をお送りください。特定の様式がない為、案件特定のためのWIPO Reference番号、出願人氏名、本手続の目的、補正等の内容等と、出願人あるいは代理人の署名を含む書面をアップロードします。

4-2 国際登録の所有権の全部又は一部について変更があった場合、どこに手続すれば良いですか。

WIPO国際事務局に対し、公式様式DM/2を提出してください。日本国特許庁を通じての提出はできません。

4-3 国際登録の対象を一部の意匠に限定する場合、または、全ての意匠を放棄する場合、どのような手続が必要ですか。

限定、放棄に関する手続は以下のとおりです。

限定の請求は、国際登録に含まれる一部又は全ての指定締約国に関して、一部の意匠を限定する場合に限られます。(全ての意匠に関する請求は、放棄の請求をしてください。)限定の請求の場合、WIPO国際事務局に対し、公式様式DM/3を提出してください。

放棄の請求は、全ての意匠を放棄する場合に限られます。(一部の意匠に関する請求は、限定の請求をしてください。)放棄の請求の場合、WIPO国際事務局に対し、公式様式DM/5を提出してください。

なお、限定・放棄の請求ともに、日本国特許庁を通じての提出はできません。

4-4 国際登録の保護の存続期間と更新の手続について教えてください。

指定締約国における保護の存続期間は、国際登録が更新されることを条件として、国際登録日から15年です。国際登録は国際登録日から起算して最初の5年間有効であり、所定の手数料を支払うことにより5年ごとの更新を行うことができます。ただし、締約国の国内法令が、国内出願された意匠に関して15年を超える保護期間を定めている場合、当該締約国については、その国内法令で定める最大の保護期間を最長として、さらに5年ごとに更新を行うことができます。

更新は、一つの国際登録の番号で国際登録された一部の指定締約国のみ又は一部の意匠のみに関して請求することも可能です。

更新の請求は、WIPO国際事務局に届け出ます。請求は、WIPO国際事務局ホームページからeHague(外部サイトへリンク)を利用するか、非公式様式DM/4をWIPO国際事務局へ提出して行ってください。なお、一通の非公式様式DM/4に、複数の国際登録の番号を記載することはできません。また、日本国特許庁を通じての提出はできません。

4-5 国際登録の更新手続における、日本の個別指定手数料の支払いについて教えて下さい。

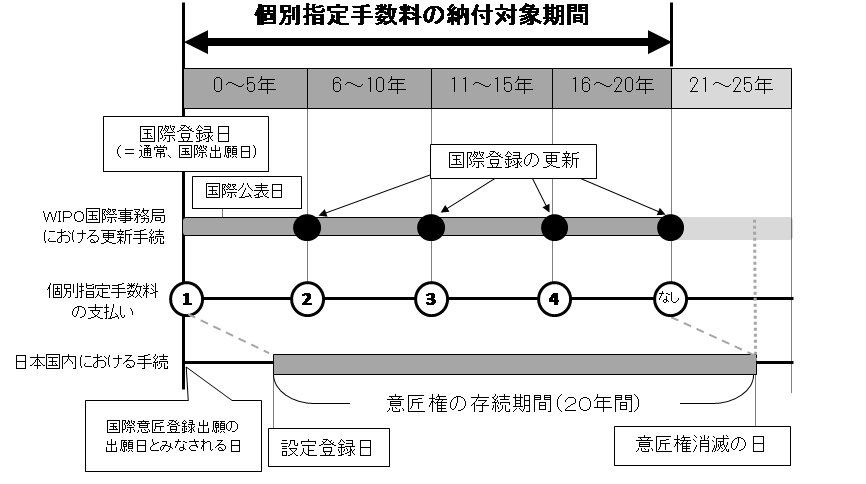

2020年4月1日施行の意匠法改正により、意匠権の存続期間が改正されました。これにより、国際登録日が2020年3月31日以前の案件と、国際登録日が2020年4月1日以降の案件の別により、更新手続における日本の個別指定手数料の支払いに関し、下記の違いがありますのでご留意ください。

国際登録日が2020年3月31日以前の案件

日本の意匠権の存続期間は設定登録日から20年です。4回目の更新手続において、日本の個別指定手数料は不要です。

※国際登録の更新と個別指定手数料の支払

| 国際出願時 | 個別指定手数料として、意匠権の存続期間のうち最初の5年分の登録料を納付 | |

| 国際登録から | 5年目の更新時: | 個別指定手数料として、意匠権の存続期間のうち 6~10年目の分の登録料を納付 |

| 10年目の更新時: | 個別指定手数料として、意匠権の存続期間のうち11~15年目の分の登録料を納付 | |

| 15年目の更新時: | 個別指定手数料として、意匠権の存続期間のうち16~20年目の分の登録料を納付 | |

| 20年目の更新時: | 日本の個別指定手数料は不要(20年分の登録料を納付済のため) |

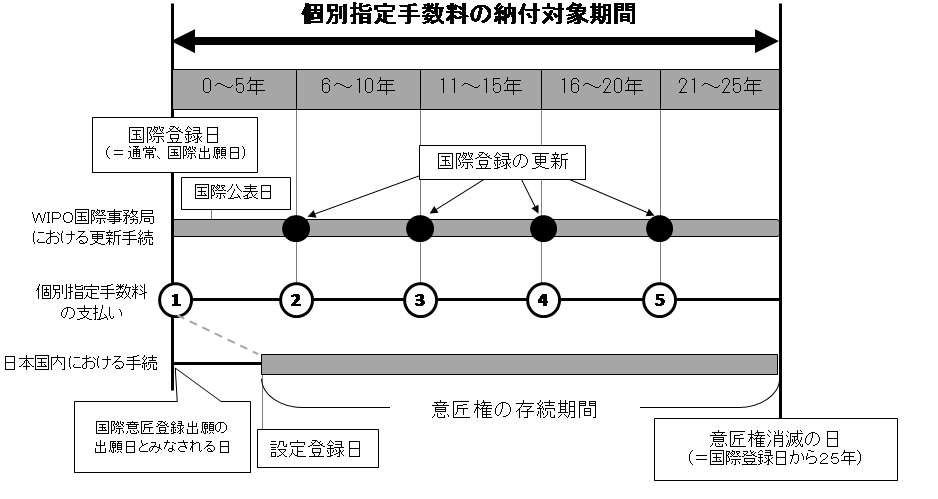

国際登録日が2020年4月1日以後の案件

日本の意匠権の存続期間は設定登録日から始まり国際登録日から25年で終了します。更新手続を行う際は、日本の個別指定手数料の支払いが必要です。[意匠法第60条の21第2項]

※国際登録の更新と個別指定手数料の支払

4-6 国際登録の名義人の氏名(名称)及び/又は住所(居所)に変更がありました。どこに手続すれば良いですか。

WIPO国際事務局に対し、公式様式DM/6を提出してください。日本国特許庁を通じての提出はできません。

4-7 WIPO国際事務局の代理人(IB代理人)の氏名(名称)及び/又は住所(居所)に変更がありました。

WIPO国際事務局に対し手続してください。非公式様式DM/8を使用することができます。

なお、指定国段階における日本国特許庁に対する代理人の住所変更は、日本国特許庁に対し、出願毎に「住所(居所)変更届」を提出してください。

4-8 IB代理人の選任の記録を取り消したい。

WIPO国際事務局に対し手続してください。非公式様式DM/9を使用することができます。

代理人は常時1人しか認められないため、新しい代理人が正式に選任された場合は、WIPO国際事務局が職権により元の代理人の記録を取り消します。

所有権の変更の請求において、新権利者(譲受人)が代理人を選任しなかった場合にも、WIPO国際事務局が職権により名義人(譲渡人)の代理人の記録を取り消します。

4-9 国際登録簿に記録された事項に誤記があり更正したい。

更正の請求は、国際登録簿に記録された事項に誤記がある場合に行います。WIPO国際事務局に対し、問い合わせフォーム(Contact Hague(外部サイトへリンク))より請求してください。更正の請求用のDM様式はありません。

4-10 WIPO国際事務局にDM様式を提出したい。

名義変更(DM/2様式)等の各DM様式には以下の提出方法があります。

- Contact Hague(外部サイトへリンク) (申請書類のアップロードサービス)

WIPO国際事務局が最も推奨する提出方法です。

WIPOアカウントが必要です。 - 郵送

郵送での提出はWIPO国際事務局の処理に時間を要するため、推奨されていません。

※2019年1月よりFAXは使用不可

4-11 WIPO国際事務局へ問い合わせをしたい。

- Tel : +41 (0) 22 338 7575

※9時00分~18時00分(CET:中央ヨーロッパ時間) - 問い合わせフォーム : Contact Hague(外部サイトへリンク)

[更新日 2025年1月6日]

|

お問い合わせ |

|

特許庁 国際意匠・商標出願室 ハーグ担当 電話:03-3581-1101 内線2683 |