ここから本文です。

権利維持のための特許(登録)料の納付の流れについて

よくある問い合わせについては、登録の実務Q&A(リンク)をご覧ください。

※本ページでは特許料納付書、実用新案登録料納付書、意匠登録料納付書、商標登録料納付書及び商標権存続期間更新登録申請書をまとめて「特許(登録)料納付書」とします。

以下のA~Gの各項目をクリックすると、詳しい説明にジャンプします。

- A. 特許(登録)料納付書を提出するには・・・

- B. 権利維持の登録がされたら・・・

- C. 納付書補充指令書(年金)が届いたら・・・

- D. 特許(登録)料納付書(補充)を提出するには・・・

- E. 却下理由通知が届いたら・・・

- F. 手続却下処分とは・・・

- G. 権利消滅又は期間満了とは・・・

- H. 追納期間徒過後の権利の回復とは・・・

- I. 特許権の存続期間の延長とは・・・

A. 特許(登録)料納付書を提出するには・・・

権利を維持するためには、特許(登録)料納付書を作成し、必ず特許庁に提出しなければなりません。

特許権、実用新案権、意匠権については、設定登録時に納付した年分に引き続き、以後の年分の特許(登録)料を納付期限内に継続して納付することにより、存続期間満了の日まで維持することができます。

納付期限日は、設定登録年月日に納付済年分を加えた日となります(計算上の納付期限日が閉庁日である場合は、実際の納付期限日は翌開庁日となります。)。一年分あるいは複数年分をまとめて前納することも可能です。

※商標権の更新申請について

商標権については、存続期間を何度でも更新することが可能です。更新する際は、商標権存続期間更新登録申請書の提出が必要です。

更新申請をすることができるのは商標権の存続期間満了日の6月前から存続期間満了の日までです。

また商標権の更新期間は10年間ですが、登録料は5年ごとの分割納付が可能です。分割納付の後期5年分を納付する際は、納付期限日までに商標登録料納付書(後期分)を提出する必要があります。前期分と後期分の提出書類が異なる点にご注意ください。

納付期限を過ぎてしまった場合の追納期間における特許(登録)料納付書の提出について

特許(登録)料納付書は、納付期限経過後6月(追納期間)以内であれば提出が可能です。ただしその際、通常の必要額に加え、割増特許(登録)料(必要額と同額)が必要になります。提出の際、追納期間に提出する旨などの特記事項の記載は不要です。

不責事由により割増特許(登録)料の免除が認められる場合の納付手続について

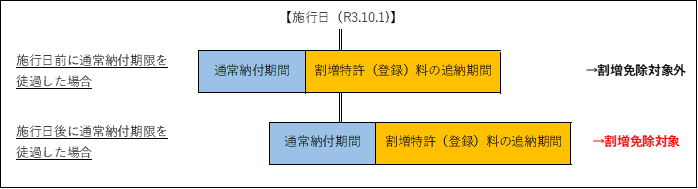

「天災地変のような客観的な理由にもとづいて手続をすることができない場合」等のように権利者がその責めに帰することができない理由(以下、「不責事由」という。)により、納付期間又は納付の猶予後の期間内に特許(登録)料の納付をすることができなかったことが認められた場合は、割増特許(登録)料の納付が免除されることになりました(施行日 令和3年10月1日)。対象になる案件や手続方法等については下記をご確認ください。

【対象案件】

令和3年10月1日以降に納付期間が経過した案件

※納付期間の末日が令和3年9月30日の案件は対象外となりますのでご注意ください。

【手続が可能な期間】

「割増納付期間内(納付期間経過後6月)」又は「割増納付期間経過後(「正当な理由があること」又は「故意によるものでないこと」による期間徒過に限る。)手続が可能になった日から2月以内(ただし、特許権・実用新案権・意匠権にあっては割増特許(登録)料納付期間経過後1年以内、商標権にあっては割増登録料納付期間経過後6月以内に限る。)」

【手続方法】

特許(登録)料納付書の最後に【その他】の欄を設け、不責事由により割増特許(登録)料の納付の免除を受ける旨及び不責事由の具体的な内容を記載し、通常特許(登録)料金をもって納付手続をしてください。

あるいは、通常登録料金の特許(登録)料納付書の提出と同時*1に不責事由がある旨を記載した書面(上申書)を提出してください。

また、この特許料(登録)料納付書の提出から2ヶ月以内に特許(登録)料納付書の補充書に証拠書類を添付して提出してください(特許庁長官が証拠書類の提出の必要がないと認めるときは不要です。)。

- *1 納付書の提出後に不責事由を申し出られましても認められませんのでご注意ください(特許法施行規則第69条第4項、実用新案法施行規則第21条第3項、意匠法施行規則第18条第3項、商標法施行規則第18条第8項)。

なお、割増納付期間を経過してしまった場合には、回復理由書の提出も必要となります。また、回復が認められた後に、割増特許(登録)料の免除の認否が判断されます。権利の回復については、本ページ内の「H. 追納期間徒過後の権利の回復とは・・・」をご確認ください。

特許(登録)料納付書の提出方法について

特許(登録)料納付書を書面にて提出する場合は、特許庁の窓口に直接提出するか、郵送してください。なお、郵送する場合は、納付日の確保及び事故防止のため、「書留」または「簡易書留」での提出をお薦めします。(郵便で提出された場合は郵便局に差出された日が納付の日となりますが、特許法第19条(実用新案法、意匠法、商標法及び特例法において準用)の要件を満たさないとき(通信日付印がない又は不明瞭である等)や、郵便又は「民間事業者による信書の送達に関する法律」に定められる「信書便」以外で送付した場合は、特許庁に到達した日が納付の日となることがありますので御注意ください。)

- * 特許庁窓口で手続する方へ

- * 郵送等で手続する際の注意点について

- * 電子出願ソフトを利用して特許(登録)料納付書を提出することもできます。事前手続・提出方法等については「電子出願ソフトサポートサイト(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

料金について

特許(登録)料の納付方法について

特許(登録)料納付書の様式について

特許(登録)料納付書の書き方について

特許料等が安くなる制度について

登録までに要する期間について

特許(登録)料納付書をオンライン手続で提出された場合、納付書に不備が無ければ提出日から3日以内で登録されます(特許料を軽減する場合は除く)。ただし、納付書を書面で作成し窓口または郵送で提出された場合、上述の期間に加え納付書の電子化期間として約3週間の期間を要します。

受領書について

受領書とは、特許庁に提出された書類を受け付けたことを納付者に通知するものであって、登録が確定したことを通知するものではありません。

B. 権利維持の登録がされたら・・・

権利維持をするための特許(登録)料納付書を作成して特許庁に提出し、受理された場合は、登録原簿へ記録されるとともに、納付者(申請人)に対して年金領収書の通知が送付されます。

登録原簿への記録について

「登録原簿」とは、特許庁で作成・常置する帳簿であり、登録された権利について作成されます。

権利維持が登録された際は原簿の「特許(登録)料記録部」に納付年分、金額、納付年月日が記録されます。現在の権利状態の確認・証明は原簿を閲覧・請求することによって可能です。

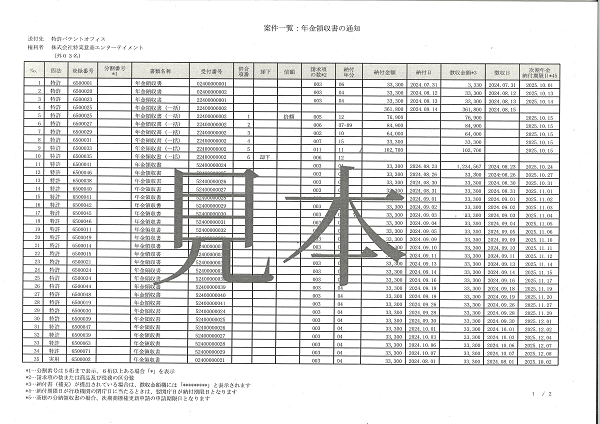

権利維持の登録がされた際の年金領収書の通知について

権利維持の登録がされた際、紙又はオンラインにて納付者(申請人)もしくは代理人宛てに年金領収書の通知(商標の場合は商標更新申請登録通知)が発送されます。

紙発送(普通郵便)の場合、権利維持の登録から約2~3週間後に通知が発送されます。

オンライン発送の場合、権利維持(更新)の登録日の翌週2開庁日目に、インターネット出願ソフトで受領可能となります。

権利維持の登録がされた際の通知(特許・年金領収書の通知の例)

- ※特許(登録)証が発行されるのは設定登録の際のみであり、権利維持のための特許(登録)料を納めた際は発行されません。

- ※年金領収書の通知は再発行することはできません。

特許(登録)料を払いすぎた場合は「特許(登録)料を払いすぎた場合」をご覧ください。

C. 納付書補充指令書(年金)(※)が届いたら・・・

- (※)商標の場合、商標更新登録申請書補充指令書もしくは納付書補充指令書が届きます。

特許(登録)料納付書について軽微な不備があった場合、特許庁から「納付書補充指令書(年金)」が届きます。それに対し、指定期間内に指令書で指摘された事項を正確に記載する又は料金不足を補充する「特許(登録)料納付書(補充)」を提出してください。

ただし、指定した期間内に「特許(登録)料納付書(補充)」の提出がない場合は、当該特許(登録)料納付書は手続却下処分となります。納付期限までに改めて特許(登録)料納付書を提出しない場合、権利消滅又は期間満了となりますのでご注意ください。

- * 特許庁から「納付書補充指令書(年金)」が送付された場合でも、納付日は最初に出した納付書を基準に認定されます。

D. 特許(登録)料納付書(補充)(※)を提出するには・・・

- (※)商標の場合、商標権存続期間更新登録申請書(補充)もしくは商標登録料納付書(分納補充)の提出となります。

特許(登録)料納付書(補充)の書き方について

特許(登録)料納付書(補充)が提出され、不備が解消すれば権利維持の登録となります。

補充書に不備があるとき

指令書で指摘された事項に対し、正確な応答になっていない「特許(登録)料納付書(補充)」を提出した場合、当該補充書は手続却下処分となります。

- * 納付書が手続却下になっていなければ、特許(登録)料納付書(補充)の再提出も可能です。

E. 却下理由通知が届いたら・・・

すでに提出した特許(登録)料納付書について重大な不備があった場合、特許庁から「却下理由通知書」が届きます。

却下理由通知送達後、一定期間(特許:2ヶ月・その他:30日)が経過したとき、もしくは弁明書を提出しても却下の理由が解消しないとき、当該特許(登録)料納付書は手続却下処分となります。

- * 弁明書は却下理由通知の内容に誤り(特許庁の誤り)があった場合のみ提出して下さい。納付書の補充ができるというものではありません。

F. 手続却下処分とは・・・

指定した期間内に「特許(登録)料納付書(補充)」の提出がない場合、もしくは却下理由通知発送後、応答期間(特許:2ヶ月・その他:30日)を経過した後に「手続却下の処分」の通知が届きます。

手続却下処分となった納付済みの特許(登録)料の返還については「特許(登録)料を払いすぎた場合」をご覧ください。

G. 権利消滅又は期間満了とは・・・

設定登録がなされた権利に関しては特許庁に備えられる登録原簿が作成されます。消滅または期間満了になると、その権利に対しては閉鎖原簿というものが作成され、権利者はその権利に基づく権利行使(差止請求等)をすることができなくなります。なお、その権利の登録番号(例:特許第○○○○○○○号)を付して商品の宣伝等をすることもできなくなりますのでご注意下さい。

各々の権利には存続期間というものがあります。特許権、実用新案権、意匠権は、年金納付によって権利の維持をすることはできますが、存続期間を越えて維持することはできません。商標権は、存続期間延長登録の申請によって何度でも存続期間を延ばし、権利を維持することができます。

- 特許権の存続期間:出願から20年(医薬品等に限っては最長5年の限度で延長可能)

- 実用新案権の存続期間:出願から10年

- 意匠権の存続期間:出願から25年(出願日が令和2年3月31日以前のものは設定登録から20年)

- 商標権の存続期間:設定登録から10年(何度でも延長可能)

H. 追納期間徒過後の権利の回復とは・・・

追納期間(納付期限から6ヶ月間)が過ぎてしまい消滅した権利を回復する制度があります。

回復の要件や回復手続が可能な期間など回復制度の詳細は、「「故意によるものでないこと」による期間徒過後の救済について」をご確認ください。

権利を回復するためには、手続ができるようになった日から2ヶ月以内、かつ、追納期間経過の日から1年(商標権の場合は6ヶ月)以内に「回復理由書」と手続書面(「特許(登録)料納付書」、「商標権存続期間更新登録申請書」)を同時に提出する必要があります。また、手続書面により、年金(更新料)及びその割増の年金(更新料)を納付する必要があります。

(注意)

回復の認否の結果が出るまでの間に、後続の納付年分の納付期限が到来する場合があります。回復が認められることを前提に納付をしないと、割増特許(登録)料が必要になったり、回復と同時に権利が消滅してしまうため、納付忘れに注意が必要です(当庁から納付期限のお知らせ等は行いません。)。

注意事項の詳細は、「回復理由書を提出された後の注意事項について(お知らせ)」(PDF:119KB)

をご確認ください。

回復当該年分と、後続の納付年分について、既に両方ともに割増特許(登録)料が必要となっている場合においては、当庁のシステム上、領収書の発行に不具合が生じてしまうため、納付書を2通に分けてご提出くださいますようご協力をお願い致します。後続の納付年分の納付書については、「【特許料等に関する特記事項】」の記載は不要です。

I. 特許権の存続期間の延長とは・・・

特許権の存続期間を延長したい場合は、存続期間の延長登録の出願をする必要があります(特許法第67条第2項及び第4項)。

特許権の存続期間の延長については、「特許権の存続期間の延長に係る審査基準」の改訂についてをご確認ください。

[更新日 2026年2月9日]

|

お問い合わせ |

|

特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:03-3581-1101 特許担当 内線2707 |