ここから本文です。

審査請求料の減免制度の改正(令和6年4月1日施行)に関するお知らせ

2024年1月

中小企業等が利用できる特許出願の審査請求料の減免制度について、「不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年6月14日法律第51号)」に基づき、一部件数制限が設けられることとなります。2024年4月1日以降に審査請求した出願における審査請求料の減免申請に対して、本制度が適用されます。

目次

- 審査請求料の減免制度の改正の概要

- 上限が設けられる対象者

- 上限件数

- よくある質問

1. 審査請求料の減免制度の改正の概要

特許庁では、高い潜在能力を有する一方、資金・人材面の制約で、十全な知財活動を実施できない者による発明を奨励する等の目的の下、中小企業等に対する審査請求料の減免制度を設けています。具体的には、資力制約、研究開発等能力、新産業創出の程度を勘案し、軽減率を設定しております。

しかしながら、昨今、当該制度趣旨にそぐわない形での制度利用がなされている実態を踏まえ、「不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年6月14日法律第51号)」において、減免適用に一部件数制限を設けることといたしました。

また、「不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和5年11月29日政令第338号)」において、スタートアップ企業等や大学・研究機関等を減免適用の一部件数制限の対象外とし、上限件数について、大企業の平均的な審査請求件数を勘案して算出する旨の算出方法を定めた上、「特許法施行規則及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年1月31日経済産業省令第2号)」において、上限件数を180件と定めました。

2.上限が設けられる対象者

件数制限の対象者については、以下の表のとおり、中小企業等に対して上限を設ける一方で、小規模・中小スタートアップ企業、大学・研究機関等、福島特措法認定中小等には、上限を設けないこととしております。

| 減免対象者 | 上限対象 | 対象者の規定条文 |

|---|---|---|

| 中小企業(会社) | ○ | 特許法施行令第10条第1号イ~ト |

| 中小企業(個人事業主) | ○ | 特許法施行令第10条第1号イ~ト |

| 中小企業(組合・NPO法人) | ○ | 特許法施行令第10条第1号チ~ソ |

| 中小スタートアップ企業(法人・個人事業主) | 対象外 | 特許法施行令第10条第5号イ・ロ |

| 小規模企業(法人・個人事業主) | 対象外 | 特許法施行令第10条第4号イ・ロ |

| 研究開発型中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人) | ○ | 特許法施行令第10条第2号イ~ヘ |

| 法人税非課税中小企業(法人) | ○ | 特許法等関係手数料令第1条の2第2号 |

| 個人(生活保護を受けている者) | 対象外 | 特許法等関係手数料令第1条の2第1号イ |

| 個人(市町村民税非課税者) | 対象外 | 特許法等関係手数料令第1条の2第1号ロ |

| 個人(所得税非課税者) | ○ | 特許法等関係手数料令第1条の2第1号ハ |

| 個人(事業税非課税の個人事業主) | ○ | 特許法等関係手数料令第1条の2第1号二 |

| アカデミック・ディスカウント(大学等の研究者、大学等) | 対象外 | 特許法施行令第10条第3号イ・ロ |

| 独立行政法人等 | 対象外 | 特許法施行令第10条第3号ニ |

| 公設試験研究機関を設置する者 | 対象外 | 特許法施行令第10条第3号ヘ |

| 地方独立行政法人 | 対象外 | 特許法施行令第10条第3号ト |

| 承認TLO | 対象外 | 特許法施行令第10条第3号ハ |

| 試験独法関連TLO | 対象外 | 特許法施行令第10条第3号ホ |

| 福島復興再生特別措置法の認定福島復興再生計画に基づいて事業を行う中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人) | 対象外 | 特許法施行令第10条第6号 |

3.上限件数

(1)減免が認められた特許出願の上限件数については、申請人毎に一年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)あたり180件となります。一年度あたりの減免が認められた特許出願の件数については、原則は申請者ご本人にて管理いただくようお願いします。なお、本制度は、施行日(令和6年4月1日)以降に審査請求を行った出願が対象となります。

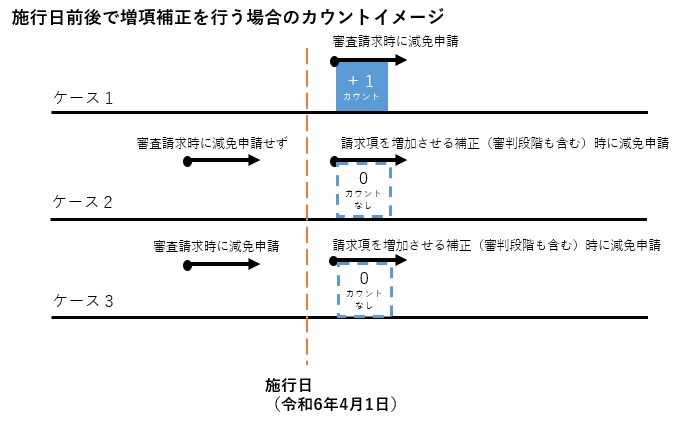

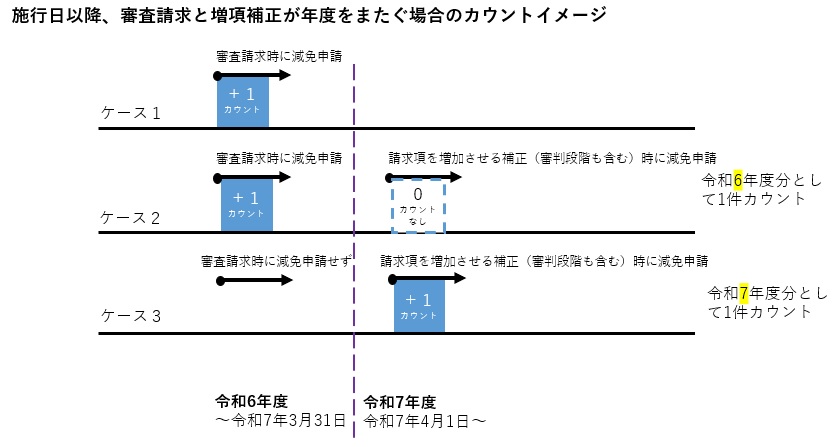

(2)特許庁に出願審査請求書を提出して申請する審査請求時の減免申請のほか、手続補正書・誤訳訂正書による補正等(審判段階のものも含まれます。)により増加した請求項の分の審査請求料の減免申請について減免が認められた特許出願の件数についてもカウントの対象となります。減免件数のカウントは、特許出願毎に1件として行います。例えば、審査請求時に減免の適用を受けていれば、同一申請人による同一出願の手続補正書・誤訳訂正書により増加した請求項の分の減免件数はカウントされません。

(3)件数のカウントの順番については、方式審査を経た後、減免が認められた順番となります*。

*このため、必ずしも減免申請を伴う手続の申請順にカウントされない可能性があります。

(4)個々の減免申請がどの年度の件数としてカウントされるのかについては、減免申請した日が属する年度に基づきます。なお、審査請求時に減免を申請せず、かつ、手続補正書・誤訳訂正書による補正等により増加した請求項の分の審査請求料の減免申請がされた場合は、件数のカウントは、審査請求時ではなく、増加した請求項の分について減免申請した日の属する年度に基づきます。

4.審査請求料の減免制度の改正に関するQ&A

審査請求料の減免制度の改正に関するよくある質問をまとめました。

Q1 減免を受けた出願件数が180件であり、新たな出願について審査請求料の減免申請を行った場合は、どうなるのでしょうか?

180件を超えて審査請求料の減免を受けたユーザーに対しては、181件目以降*の減免申請について特許庁が方式審査を行う際に、満額の納付が必要である旨の手続補正指令を行います。

*3.(3)より、件数のカウントの順番については、方式審査を経た後、減免が認められた順番となるため、減免申請を伴う手続の申請順にカウントされない可能性があります。

Q2 本改正により、現時点での減免を受けた件数を申告するなど、ユーザー側で追加的な手続が必要となるのでしょうか?

改正後も減免申請手続に変更はなく、特別な手続は必要ありません。

Q3 登録料・特許料については、本改正による件数制限の対象ではないのでしょうか?

登録料・特許料については、本改正による件数制限の対象ではありません。

Q4 共同出願について審査請求料の減免を受けた場合は、どの申請人に関する件数カウントになるのでしょうか?

出願人A及びBの共同出願の場合であっても、共同出願の場合、減免申請手続を行った申請人それぞれに1件ずつカウントされます。

Q5 複数の要件で減免制度を利用した場合、件数のカウントはどうなるのでしょうか?

同じ申請人が、年度を通じて複数の上限対象の要件で減免の適用を受けた場合は、それらの件数を合算してカウントされます。

Q6 一の者が複数の識別番号を使用している場合、各識別番号に対応する件数は合算してカウントされるのでしょうか?

一の者が複数の識別番号を使用している場合、それぞれの識別番号で提出された施行日以降の減免件数を合算してカウントします。複数の識別番号が統合された結果、180件を超えた場合は、識別番号の統合以降に180件を超える減免についての申請から上限件数を超えるものとして手続補正指令の対象となります。

Q7 減免申請後に出願放棄書又は出願取下書を提出し、審査請求料の返還請求を行った場合は減免を受けた件数としてカウントされないのでしょうか?

減免申請後に出願放棄書又は出願取下書を提出し、審査請求料の返還請求を行った場合であっても、当該減免を受けた件数のカウントは削除されません。

Q8 審査請求料の減免が認められた件数を特許庁に確認することはできますか?

出願人又は代理人から施行日(令和6年4月1日)以降に減免適用件数のお問い合わせがあった場合、担当者が確認可能な範囲の件数を回答します。 ただし、方式審査の進捗により件数は随時更新されうる中で、お問い合わせいただいた時点で担当者が確認可能な範囲でしかお答えできないため、年度における正確な件数を確実に把握したい場合は、申請人ご本人において把握いただくようお願いします。

[更新日 2024年1月31日]

|

お問い合わせ |

|

審査請求料の減免申請・件数確認*に関するお問い合わせ先 *減免適用件数のお問い合わせへの対応は、施行日(令和6年4月1日)に開始いたします。 (国際出願以外)特許庁審査業務部審査業務課方式審査室第三担当 電話:代表 03-3581-1101 内線2616

(国際出願/指定官庁)特許庁審査業務部審査業務課方式審査室指定官庁担当 電話:代表 03-3581-1101 内線2644

手続等一般的なお問い合わせ先 独立行政法人 工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当 電話:代表 03-3581-1101 内線2121~2123

この記事及び減免制度全般に関するお問い合わせ先 特許庁総務部総務課調整班 電話:代表 03-3581-1101 内線2105

|