ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 施策・取組> 特許庁における手続のデジタル化に向けた取組> 申請手続のデジタル化について

ここから本文です。

申請手続のデジタル化について

令和5年9月20日

特許庁

特許庁では、新型コロナウイルス感染拡大防止・予防のための新しい生活様式への移行、今後急速に発展するデジタル社会への対応、行政手続の更なる利便性向上を目的とし、政府全体で進められているデジタル・ガバメント推進の取組として、令和3年3月31日に「特許庁における手続のデジタル化推進計画(PDF:203KB)」を公表しました。

これを踏まえ、令和5年6月14日に特許庁関連の手続を規定する工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下、「特例法」といいます)を含む「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が公布され、令和6年(2024年)1月1日に施行されます。施行後は、特許庁に提出する申請書類のうち、現在電子申請ができない全ての申請書類について、原則として電子申請が可能となりますのでお知らせします。

|

申請手続のデジタル化によって、新たに電子申請が可能となった申請書類は、以下をご覧ください。 |

1. 概要

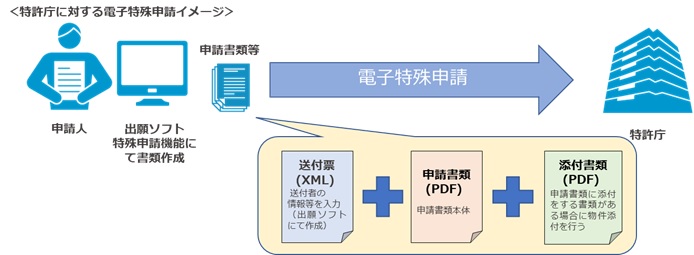

現行、電子申請ができない申請書類のうち、今般の法改正で電子申請が可能となったものを対象に、電子申請を可能とする新たな機能をインターネット出願ソフトに追加します。この新たな電子申請を「電子特殊申請」と呼び、電子特殊申請を可能とする機能を「特殊申請機能」と呼びます。電子特殊申請は、特殊申請機能を用いて、書誌情報を入力した「送付票」を作成し、その送付票に申請書類を「筆頭物件」として、及び当該申請書類と共に提出すべき物件があれば「添付物件」としてPDF形式で添付の上送信していただく流れです。

なお、現在ご利用いただいているインターネット出願ソフトの各種既存機能に関する変更はありません。

2. サービス開始

令和6年(2024年)1月1日

3. 電子特殊申請でできること

(1)これまで書面でしか特許庁に提出できなかった手続の電子申請

電子特殊申請の開始により、以下の一覧に記載のある対象書類がインターネット出願ソフトを使用して申請可能となります。各申請書類の詳細な提出方法は「6. 詳細な手続について」に掲載されている各カテゴリの詳細ページからご覧ください。

(2)電子署名の利用

現在押印が求められている証明書等についても、電子署名をすることで電子特殊申請により提出することができます。この電子署名の付与は、デジタル庁GPKI電子署名アプリをご利用ください。ご利用は「デジタル庁GPKI電子署名アプリについて」からお願いします。なお、本アプリの稼働状況については「政府認証基盤(GPKI)の電子署名付与・検証サービスの稼働状況(外部サイトへリンク)」からご確認ください。

※特許協力条約(PCT)に基づく国際出願を除く(詳細は6.のPCT受理官庁に関するページをご参照ください)。

4. 電子特殊申請の方法

(1)申請書類の作成

ご自身のPCでワープロソフトを用い申請書類を作成いただいた後、この書類をPDF化してください。このとき、申請書類に添付すべき書類がある場合は、申請書類とは別ファイルでPDF化してください。

なお、一部の電子特殊申請で提出する書類について作成を支援するツールを公開しました。ご利用は「PDF形式の書類作成のための支援ツール提供について」からお願いします。

(2)送付票の作成

インターネット出願ソフトの新規機能「特殊申請機能」を用いて、送付票を作成してください。詳細な作成方法は電子出願ソフトサポートサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

(3)書類一式の提出

送付票を作成した後は、引き続きインターネット出願ソフトの「特殊申請機能」を用いて、特許庁に書類一式を送信してください。

※インターネット出願ソフトの詳細な利用方法は、電子出願ソフトサポートサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

5. 電子特殊申請の留意点

(1)1手続1申請について

電子特殊申請では、一つの送付票に対して一つのみ申請書類を提出しなければなりません。

(2)手続実行者と申請書類の手続者について

電子特殊申請で書類を提出するときは、インターネット出願ソフトを用いて手続を行う方と申請書類に記載している手続者は同一人でなければなりません。なお、申請書類(筆頭物件)に複数の手続者が記載されている場合は、その手続者の中にインターネット出願ソフトの手続を行う方が含まれていれば問題ありません。

(3)筆頭物件及び添付物件について

電子特殊申請で書類を提出するときは、PDF形式の申請書類を「筆頭物件」として、この申請書類に添付して提出すべき証明書等の物件があれば、PDF形式の物件を「添付物件」として、送付票と共に提出しなければなりません。「筆頭物件」として申請書類の添付がなく、証明書等の物件のみを提出することがないようにご注意ください。

※証明書等の物件は申請書類とまとめて1つのPDFにしないでください。申請書類のみを「筆頭物件」、証明書等の物件を「添付物件」としてそれぞれPDFを作成してください。なお、「添付物件」が複数ある場合は物件ごとにPDFを作成してください。

(4)送付票と申請書類に記載する納付方法について

手数料の納付を伴う手続の場合、送付票と申請書類に記載する納付方法は、同じでなければなりません。送付票と申請書類に記載した納付方法が異なる場合、原則送付票に記載した納付方法が優先されますのでご注意ください。

(5)電子特殊申請で利用できる料金納付方法について

電子特殊申請において利用できる納付方法は、「手数料の納付方法(オンラインで手続きされる方)」をご覧ください。また、登録免許税については「登録免許税の納付について」をご覧ください。

(6)電子特殊申請された書類の真正性の確認について

電子特殊申請された書類の真正性に疑義がある場合は、特許庁から書面原本の提出を求める場合があります。あらかじめご了承ください。

(7)電子特殊申請で提出できない添付書類について

特許庁長官、審査官、審判官が原本の提出を求めたものについては、電子特殊申請で提出できません。これらを添付書類に含む申請は、書面で行わなければなりません。

(8)電子特殊申請による公的証明書の提出について

公的証明書は、事実関係等が公的機関により客観的に証明されているものであり、その中でも日本国内の公的機関が発行した証明書(戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、印鑑証明書等)のうち、「複写」等の透かしなどによる偽造防止措置が施されているものについては、証明書原本をPDF形式に電子化したものであっても形式的に真贋の確認ができることを踏まえ、「添付物件」として電子特殊申請による提出が可能です。(ご参考:方式審査便覧133.03(PDF:77KB))

(9)これまで電子申請可能であった手続書類について

これまで電子申請できていた書類は、これまでと同じ方法での電子申請をお願いいたします。誤って電子特殊申請として提出された場合は、手続却下の対象となりますのでご注意ください。なお、現在電子申請可能な手続の範囲についてはこちらからご確認ください。

6. 詳細な手続について

電子特殊申請で可能となる手続は12カテゴリに分類されます。各カテゴリの概要およびそれぞれに属する手続の詳細は、以下からご覧ください。

| カテゴリ名 | 説明 |

|---|---|

| 出願関連手続(国内) | 委任状、譲渡証書等提出のための手続補足書・手続補正書の提出や優先権証明書提出書・新規性の喪失の例外証明書提出書の提出、延長登録出願などの国内出願手続を行うためのカテゴリ。 |

| PCT受理官庁 | 手続補正書、国際出願の書類の謄本の請求書など、出願人が受理官庁としての日本国特許庁に対し、PCTに基づく国際出願後の中間手続を行うためのカテゴリ。 |

| ハーグ指定国段階手続 | 手続補正書、代理人受任届など、ハーグ協定に基づく意匠の国際登録出願において、海外の出願人が日本国を指定した場合に、指定国官庁としての日本国特許庁に対する手続を行うためのカテゴリ。 |

| ハーグ国際出願関連手続 | 国際登録出願願書(DM/1)など、日本国出願人がハーグ協定に基づく意匠の国際登録出願又はそれに付随する手続を行うためのカテゴリ。 |

| マドプロ指定国官庁 | 手続補正書、代理人受任届など、マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録出願において、海外の出願人が日本国を指定した場合に、指定国官庁としての日本国特許庁に対する手続を行うためのカテゴリ。 |

| マドプロ本国官庁 | 国際登録出願願書(MM2)、事後指定書(MM4)など、日本国出願人が本国官庁としての日本国特許庁に対し、マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録出願又はそれに付随する手続を行うためのカテゴリ。 |

| 移転登録申請関連手続 | 権利化後の手続(登録原簿への登録を目的とした手続)を行うためのカテゴリ。表示変更登録申請や譲渡・合併等による移転申請等、登録免許税を納付する手続及びこれらに付随する手続に限る。 |

| 登録関連手続(移転登録申請関連手続以外) | 自動納付関連、包括納付関連、年金納付に係る回復申請、既納特許(登録)料返還請求、特許(登録)証再交付請求、特許法に基づく特許料減免申請、実用新案権の明細書等の訂正、商標権の分割登録申請及びこれらに付随する手続を行うためのカテゴリ。 |

| 審判関連手続 | 無効審判請求書や異議申立書など、当事者系審判の請求や異議の申立て又はそれに付随する手続を行うためのカテゴリ。 | 証明請求関連手続 | 電子特殊申請で提出された書類や特定手続以外の書類に対する、証明請求、謄本請求、交付請求関連手続を行うためのカテゴリ。 |

| 申請人登録関連手続 | 包括委任状提出書、予納届取下書等、これまでオンラインで手続できなかった「出願の事前手続」関連手続を行うためのカテゴリ。 |

| その他手続 | 上記以外の手続きに関するカテゴリ。 |

7. Q&A

Q1.電子特殊申請の対象書類は、施行日以降は電子特殊申請でしか提出できなくなりますか。

A1.引き続き、書面での提出も可能です。

Q2.電子特殊申請の対象書類を書面で提出した場合、電子化手数料はかかりますか。

A2.電子特殊申請の対象書類は全て電子化手数料不要な手続となります。そのため、書面で提出した場合も電子化手数料は不要です。

Q3.出願時に書面を提出した案件について、以降の手続を電子特殊申請で行うことはできますか。

A3.できます。電子特殊申請対象書類は、直前の手続方法に関わらず、書面による手続、電子特殊申請による手続、どちらでも可能です。

Q4.電子特殊申請で提出した書類について、特許庁に確認したいことがあります。どのように連絡すればよいですか

A4.申請書類の所管部署にお問い合わせください。所管部署については電子特殊申請対象書類一覧からご確認いただいたうえで、8.問い合わせ先からご連絡ください。

Q5.デジタル庁GPKI電子署名アプリは誰でも利用できますか。

A5.日本国内に住所を有する方は誰でもご利用いただけます。ただし、在外者の方はご利用いただけません。詳細は「デジタル庁GPKI電子署名アプリについて」をご覧ください。

※特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に係る手続においては、デジタル庁GPKI電子署名アプリは利用できません。詳細は6.のPCT受理官庁に関するページをご参照ください。

Q6.押印が必要な証明書等を電子特殊申請で提出するには、どうすればよいですか。

A6.押印が必要な証明書等については、押印に代えて、当該書類をPDF化した上で、デジタル庁GPKI電子署名アプリを用いて電子署名を行うことで、電子特殊申請により提出することが可能となります。正しく電子署名が付与されていない場合、手続補正指令または却下理由通知の対象となります。

※特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に係る手続においては、添付書類に電子署名は不要です。詳細は6.のPCT受理官庁に関するページをご参照ください。

※国際意匠出願の仲介官庁に対する手続においては、書面になされた署名(手書き、印刷、スタンプ、またはタイプ打ちによるもの)がPDF化された場合も許容しますので、電子署名は不要です。詳細は6.のハーグ国際出願関連手続に関するページをご参照ください。

Q7.外国知財庁が発行したPDF形式等の優先権証明書を電子特殊申請で提出することができますか。また、写しの提出も認められますか。

A7.できます。また、写しの提出も認められます。詳細は、優先権証明書の写しの提出及びオンライン提出が可能となりますをご覧ください。

※特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に係る手続においては、電子特殊申請で提出することはできません。

ただし、オーストリア、ブラジル、チェコ、ペルー、フランス、ギリシャ、イタリア、ポーランド、ポルトガル、シンガポール及び米国の知財庁による電子署名がなされたPDF形式の優先権書類(国内基礎出願)については、ePCT(国際事務局が提供するオンライン上のサービス)を利用してアップロードすることにより、国際事務局に直接提出することが可能です。最新の情報は、WIPOのホームページ(外部サイトリンク)でご確認ください。また、ePCTの概要や問い合わせ先については、「ePCTを利用したWIPO国際事務局(IB)との通信手段」をご参照の上、国際事務局に直接お問い合わせください。

Q8.電子特殊申請で提出した書類についての閲覧は、どのようにすれば良いですか。

A8.電子特殊申請で提出した書類について閲覧を希望される場合は、特許庁の閲覧窓口で書面による閲覧請求をしてください。なお、詳細な請求手続きについては6.の証明請求関連手続に関するページをご確認ください。

Q9.電子特殊申請で提出した書類について、J-PlatPatによる照会はできますか。

A9.できません。今般の申請手続のデジタル化では、J-PlatPatで照会可能な申請書類に変更はありません。

Q10.PDFを作成する際の注意点を教えてください。

A10以下の点に注意してPDFを作成してください。なお、PDFの内容が確認できない場合は、特許庁からご連絡する場合があります。あらかじめご了承ください。

- 書類を作成する際には、用紙のサイズをA4(横21cm×縦29.7cm)に設定し、PDFに変換してください。また、可能な限りイメージ形式ではなく、テキスト形式にて作成してください。

- 特殊なフォントを使用した場合、特許庁側で内容を表示できない可能性があります。書類作成の際は、可能な限りお使いのPCに標準搭載されているフォントを使用して作成してください。

- パスワード等のセキュリティは設定しないで作成してください。また、作成者等の不要なプロパティ情報は削除の上、提出してください。

- 「筆頭物件」と「添付物件」はまとめて1つのPDFにせず、それぞれ分けてPDFを作成してください。

- 「添付物件」が複数ある場合は、原則として、物件ごとにPDFを作成してください。

- PDFの編集機能は使用しないでください。

- 完成したドキュメントをPDFファイルとして保存し、PDFファイルに対する加工は行わないでください。

- PDF作成上の注意については、電子出願ソフトサポートサイト(外部サイトへリンク)も併せてご参照ください。

8. 問い合わせ先

電子特殊申請の開始にあたっては、インターネット出願ソフトでの書類提出方法が追加されますが、手続の内容は変わりません。そのため、各手続についてのお問い合わせは、これまで同様各担当までお願いします。

[更新日 2025年12月18日]

|

本記事、デジタル化推進計画等に関するお問い合わせ先 |

|

(お問い合わせになりたい手続が特定されている場合や、具体的な手続方法は上記の各担当のお問い合わせ先までお願いします) 特許庁総務課業務管理班 電話:03-3581-1101 内線2104 FAX番号:03-3593-2397 |