ここから本文です。

特許庁関係手続における押印の見直しについて

令和7年3月19日更新

特許庁

1.背景

新型コロナウイルス感染拡大防止・予防のための新しい生活様式への移行、今後急速に発展するデジタル社会への対応、行政手続の更なる利便性向上を目的として、経済産業省特許庁では、令和2年7月17日に閣議決定された「規制改革実施計画」に基づき、これまで法令等により国民や事業者等に対して押印を求めていた手続についての見直しの検討を行ってきました。検討結果を踏まえ、令和2年12月28日、特許庁関連の手続を規定する特許法施行規則等を含む「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」が公布・施行され、一部の手続を除き、押印が不要となりました。また令和3年6月12日には特許登録令を含む「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係政令の一部を改正する政令」及び「特許登録令施行規則等の一部を改正する省令」が施行され、施行日以降に特許庁に提出する書面において、新たに一部の手続の押印が不要となりました。これに加え、令和7年4月1日以降は、代理人(本人による手続については手続者本人)の宣誓により、「印鑑証明書」及び「実印による証明書」の提出が原則省略可能になりますので、お知らせいたします。

2.押印見直しの考え方及び今後の運用

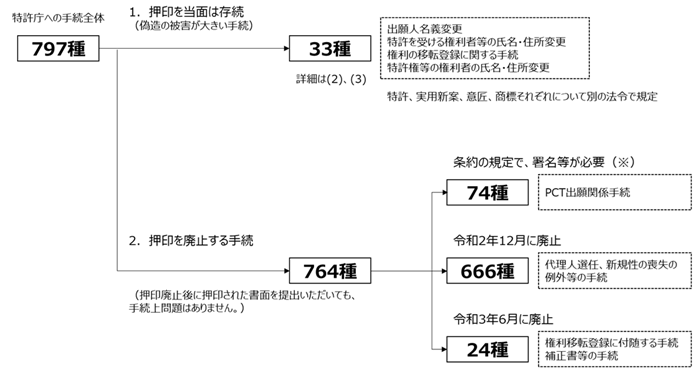

約800種の特許庁に対する申請手続(押印を求めているもの)について、押印の要否について見直し、以下の整理を行いました。引き続き押印を要する手続については、実印又は実印により証明可能な法人の代表者印での手続が必要になります。

また、令和7年4月1日以降は、代理人(本人による手続については手続者本人)の宣誓により、「印鑑証明書」及び「実印による証明書」の提出が原則省略可能になったため、手続書面及び証明書類に押印された印について、原則として印鑑証明書の提出が不要になりました。なお、外国人による証明書類への署名についての詳細は、「署名の本人確認措置について」をご参照ください。

特許庁ウェブサイト内において、上記省令改正により押印が不要になった手続に係る書類に、押印又は識別ラベルの貼付が必要である旨又は押印があることを前提とした説明・記載を含む各種記事が掲載されているものがありますが、これらの記載は順次改訂させていただきます。

(1) 押印の見直しの考え方と全体像

- ※ 条約で署名等が求められている手続の運用(施行日:令和2年12月28日)

- [1] 署名は、自筆に限らず、イメージファイルの印刷による申請も可能。

- [2] 法人の署名は代表取締役だけでなく代表者から署名をする権限を付与されている者によるものも可能とする。

- (署名手続にかかる詳細は、「PCT国際出願関連書類への署名方法及び署名する場合の留意点」をご参照ください。)

(2) 押印を存続する手続(偽造による被害が大きい手続)の一覧

[1] 特許庁に係属中の出願(審判係属中を含む)及び申請人の識別番号に関する手続:8種 施行日:令和2年12月28日

| 手続名 | 手続内容・改正内容 | 根拠法令 |

|---|---|---|

| 出願人名義変更届(4種) | 特許等を受ける権利の移転 申請書の押印廃止、譲渡人の証明書の押印存続 |

特許法施行規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則、商標法施行規則 |

| 氏名(名称)変更届(2種) 住所(居所)変更届(2種) |

特許権等を受ける権利者の氏名・住所変更届 申請書の名義人の押印存続 |

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令 |

[2] 特許権等の移転登録に関する手続:25種 令和3年6月12日

| 手続名 | 手続内容・改正内容 | 根拠法令 |

|---|---|---|

| 一般承継による特許権等の移転登録申請(4種) | 特許権等の一般承継(相続、合併、会社分割)による権利移転登録申請 利害関係者の承諾が必要な手続のみ押印存続 |

特許登録令・登録令施行規則、実用新案登録令・登録令施行規則、意匠登録令・登録令施行規則、商標登録令・登録令施行規則 |

| 特定承継による特許権等の移転登録申請(4種) | 特許権等の特定承継(譲渡)による権利移転登録申請 証明書(譲渡証書)について譲渡人のみ押印存続(申請書の押印不要) |

|

| 登録名義人表示変更登録申請(4種) | 登録名義人の氏名・住所変更の申請、名義人の押印存続 | |

| 質権設定(変更)登録申請(4種) | 特許権に関する質権設定(変更)の登録申請 質権設定者の押印存続 |

|

| 専用実施(使用)権設定(変更)登録申請(4種) | 専用実施(使用)権設定(変更)の登録申請 専用実施(使用)権設定者の押印存続 |

|

| 仮専用実施権設定(変更)登録申請(1種) | 特許を受ける権利に関する仮専用実施権設定(変更)の登録申請 実施権設定者の押印存続 |

特許登録令・登録令施行規則 |

| 通常使用権設定(変更)登録申請(1種) | 商標権に係る通常使用権設定(変更)の登録申請 実施権設定者の押印存続 |

商標登録令・登録令施行規則 |

| 商標権分割登録申請(1種) | 商標権の分割の登録申請 権利者の押印存続 |

商標登録令・登録令施行規則 |

| 商標権分割移転登録申請(1種) | 商標権の分割移転の登録申請 譲渡人の押印存続 |

商標登録令・登録令施行規則 |

| 実用新案権抹消登録申請(1種) | 実用新案登録に基づく特許出願をした場合における実用新案権の抹消登録 申請人(権利放棄を行う者)の押印存続 |

実用新案登録令・登録令施行規則 |

(3)押印を存続する手続(偽造の被害が大きい手続)の運用

<令和7年3月31日まで>

| 個人 | 実印+印鑑証明書(※1) |

| 法人 | 1. 実印+印鑑証明書(※1) 又は |

| 2. 実印により証明可能な法人の代表者印(知的財産専用代表取締役印、知的財産専用学長(総長)印、知的財産専用理事長印等の代表者印)+実印による証明書+印鑑証明書(※1) |

※1 一度、印鑑証明書により本人の印であることが確認された印を使用する場合は、印鑑に変更が無い限り、手続の都度の提出は原則不要です。また、令和3年末までに印鑑証明書を提出している場合も、実印に変更が無い限り、手続の都度の提出は原則不要です。

<令和7年4月1日以降>

| 個人 | 実印+印鑑証明書(※1) |

| 法人 | 1. 実印+印鑑証明書(※1) 又は |

| 2. 実印により証明可能な法人の代表者印(知的財産専用代表取締役印、知的財産専用学長(総長)印、知的財産専用理事長印等の代表者印)+実印による証明書(※2)+印鑑証明書(※2) |

※1 代理人(本人による手続については手続者本人)による「譲渡人等の実印である旨」(詳細は下記(4)を参照)の宣誓があれば代替可能とし、押印された実印に関して合理的疑義が無い限り、提出は原則不要です。合理的疑義が生じる例として、個人の手続において譲渡人の氏名と実印の氏名が明らかに異なる印を使用する、法人の手続において代表者印以外の印(社判、銀行印等)を使用する、又は専ら実印により証明可能な法人の代表者印と見受けられる印(知的財産専用代表取締役印、知的財産専用学長(総長)印、知的財産専用理事長印といった特定の用途に用いる旨が刻印されている代表者印)を使用するなどのケースが想定されます。なお、宣誓(印鑑証明書を提出する場合は、印鑑証明書)は手続の都度必要となります。

※2 代理人(本人による手続については手続者本人)による「譲渡人等の実印により証明可能な法人の代表者印である旨」(詳細は下記(4)を参照)の宣誓があれば代替可能とし、押印された知的財産専用代表取締役印、知的財産専用学長(総長)印、知的財産専用理事長印等の代表者印に関して合理的疑義が無い限り、「実印による証明書」及び「印鑑証明書」の提出は原則不要です。合理的疑義が生じる例として、代表者印以外の印(社判、銀行印等)を使用するなどのケースが想定されます。なお、宣誓(実印による証明書及び印鑑証明書を提出する場合は、実印による証明書及び印鑑証明書)は手続の都度必要となります。

(4)代理人(本人による手続については手続者本人)による「実印である旨」の宣誓の文例

手続書面に【その他】(申請人の識別番号に関する手続では「その他」)の欄を設けて、手続書面又は証明書類に押印された印が、実印又は実印により証明可能な法人の代表者印である旨を、下記<記載例>を参照の上、記載してください。なお、「実印」である旨の宣誓をしながら、専ら「実印により証明可能な法人の代表者印」と見受けられる印(知的財産専用代表取締役印、知的財産専用学長(総長)印、知的財産専用理事長印といった特定の用途に用いる旨が刻印されている代表者印)を使用している等、宣誓の内容と使用する印鑑に不整合が生じているケースがあります。このようなケースでは、印鑑証明書の提出の省略は認められない場合がありますので、ご注意ください。

<記載例>

- 代理人(個人)による「譲渡人等の実印である旨」の宣誓

「申請人代理人弁理士○○が、○年○月○日付譲渡証書の譲渡人○○株式会社代表者○○の実印であることを確認しました。」 - 代理人(法人)による「譲渡人等の実印である旨」の宣誓

「申請人代理人弁理士法人○○の代表者○○が、○年○月○日付譲渡証書の譲渡人○○株式会社代表者○○の実印であることを確認しました。」 - 本人による「譲渡人等の実印である旨」の宣誓(譲受人本人による手続の場合)

「申請人○○(××株式会社代表者××)が、○年○月○日付譲渡証書の譲渡人○○株式会社代表者○○の実印であることを確認しました。」 - 本人による「譲渡人等の実印である旨」の宣誓(譲渡人本人による手続の場合)

「○年○月○日付譲渡証書に押された印は譲渡人○○株式会社代表者○○の実印であることに相違ありません。」 - 本人による氏名(名称)変更届又は住所(居所)変更届における実印である旨の宣誓(本人による手続の場合)

「申請人○○(○○株式会社代表者○○)の実印であることに相違ありません。」 - 本人による登録名義人表示変更登録申請等における実印である旨の宣誓(本人による手続の場合)

「申請人○○(○○株式会社代表者○○)の実印であることに相違ありません。」

※1.~6.において、「実印により証明可能な法人の代表者印」である旨の宣誓について記載する場合は、例文中の「実印であること」の部分を「実印により証明可能な法人の代表者印であること」に置き換えて記載してください。

※2.において、代表者ではない弁理士が宣誓する場合は、例文中の「代表者」の部分を「弁理士」に置き換えて記載してください。

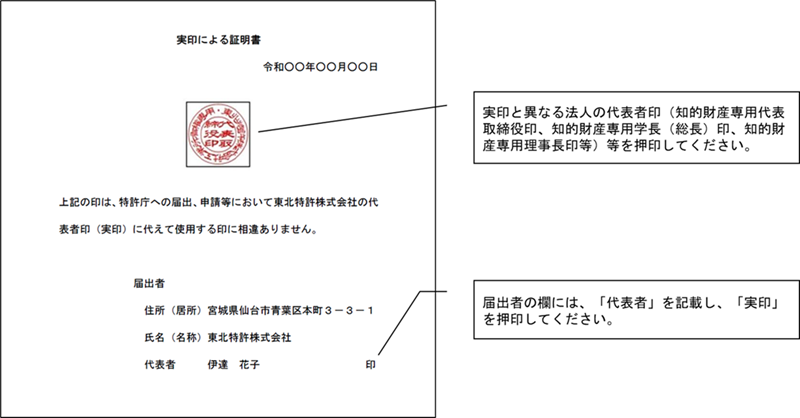

(5)実印により証明可能な法人の代表者印を使用する場合の「実印による証明書」の文例

3.特許庁関係手続における押印の見直しに関するQ&A

※PCT国際出願関連書類については、国内出願関係手続と取り扱いが異なる場合がありますので、個別にお問い合わせください。

1. 手続一般

Q1-1. 押印が不要となった手続は何か。

A1-1. (2) 押印を存続する手続 に掲載の33種の手続を除き、押印(外国人の場合は署名)が不要となりました。なお、特許法施行規則等の省令に定めのない手続書面(上申書等)についても押印は不要となっております。

Q1-2. 押印廃止となった666種(令和2年12月に廃止)及び24種(令和3年6月に廃止)の書類一覧は、特許庁ウェブサイト等に掲載されているか。

A1-2. 掲載はありません。特許庁ホームページでは押印が存続する手続のみ列記((2)押印を存続する手続 を参照)しており、列記されていない手続については押印廃止とご理解ください。

Q1-3. 実印により証明可能な法人の代表者印は「知的財産専用代表取締役印」のような印影でないと認められないのか?

A1-3. 必ずしも「知的財産専用」、「特許専用」、「工業所有権専用」といった文字が刻印されている必要はありません。「○○○○株式会社代表者印」等の法人の代表者印と認められるような印であれば問題ございません。

Q1-4. 個人の場合で、実印がない場合どうすればよいか。

A1-4. 譲渡証書等には、実印の押印が必要となりますので、市区町村等で印鑑登録を行ったうえ、印鑑登録した印鑑を使用して手続してください。

Q1-5. 代理人によらない手続の場合、申請者本人が実印について相違ない旨の宣誓をすることで足りるのか。

A1-5. 申請者本人による手続の場合、申請者自身が「使用した印が実印である」旨の宣誓をすれば、印鑑証明書の提出は不要です(宣誓や使用された印が実印であるか否かに疑義がある場合は、印鑑証明書を求める場合があります。)。なお、本来の名義人ではない者が名義人と偽って手続書面に押印をして作成し、虚偽の宣誓をした上で当該書面を特許庁に提出する行為や、手続書面の作成者が、譲渡をする名義人と偽って譲渡証明書などに実印ではない印を押した文書を作成し、手続書面で虚偽の宣誓をした上で特許庁に提出する行為は、刑法上の罪に問われる可能性があります。

Q1-6. 証明書類として提出する押印が不要となった委任状、宣誓書等は原本の提出が必要か。写しでも構わないか。

A1-6. 押印が不要となった証明書類について、原本の提出が必要であることについては以前と変更はございませんので、これまでどおり、証明書類について原本の提出が必要です。

- ※委任状及び発明者(考案者・創作者)の補正に係る宣誓書については、令和4年9月26日以降、写しの提出も許容されます。

Q1-7. 押印が必要な証明書等を電子特殊申請で提出する場合は、どうすればよいか。

A1-7.押印が必要な証明書等については、押印に代えて、当該書類をPDF化した上で、デジタル庁GPKI電子署名アプリを用いて電子署名を行うことで、電子特殊申請により提出することが可能です。

2. 委任状

Q2-1. 委任状についても委任者の押印は不要となったのか。

A2-1.

- 出願や審判等の手続に関する委任状:令和2年12月28日以降、押印は不要となりました。

- 権利の移転関係手続に関する委任状:令和3年6月12日以降、押印は不要となりました。

- PCT国際出願関係手続:押印が必要です(令和2年12月28日以降、押印に加えて署名での手続も可能です)。そのため、押印又は署名のない包括委任状は、PCT手続では援用できません。PCT手続での援用も想定している場合、「すべての国際出願に関する一切の件」といった文言を委任事項に入れた上で、予め押印又は署名しておくことは可能です(その場合は、PCT手続で援用できます。)。

Q2-2. 委任状についても委任者(外国人(外国に住む日本人を含む)の場合)の署名は不要となったのか。

A2-2. 施行日後に提出する委任状について、委任者の記名は引き続き必要ですが、外国人(外国に住む日本人を含む)の場合、署名は不要となりました。

Q2-3. 委任状の記載事項は、委任者の個人名・代表者名も含めて、全て印字(タイプ印字を含む)でよいことになったということか。

A2-3. 委任状は、委任者と受任者の間の合意の下、作成されるべきものであり、かつ、代理人が自己の責任において提出することになるため、特許庁は、これを真正な委任状として受理することになります。

Q2-4. 押印(外国人(外国に住む日本人を含む)の場合は署名)の無い委任状は、どのように原本確認をするのか。

A2-4. 代理人が提出する委任状は、委任者と受任者の間で合意し、作成されたものとして、疑義がない限り、真正な委任状として取り扱います。

3. 出願人名義変更・特許権等の移転登録申請等

Q3-1. 出願人名義変更届や特許権等の移転登録申請書等では、具体的にどのような証明書に押印が必要か。

A3-1. 出願人名義変更届や特許権等の移転登録申請書に必要な証明書類(譲渡証書、持分証明書、会社分割承継証明書、同意書、実施権許諾証書、質権設定契約書等)には、押印が必要です。なお、委任状、履歴事項全部証明書等官公庁が作成したものへの押印は不要です。

Q3-2. 出願人名義変更届や特許権の移転登録申請書を譲渡人のみで手続する場合、これまでどおり譲渡証書には譲渡人と譲受人の印が必要か。

A3-2. 施行日後において出願人名義変更届や特許権等の移転登録申請書を譲渡人のみで手続する場合であっては、譲渡証書には譲渡人の印のみが必要(譲受人の押印は不要)となりました。ただし、出願人名義変更届を譲渡人のみで届け出る場合は、【手数料の表示】の欄の次に【その他】の欄を設けて「譲渡人の手続である。」のように記載してください。特許権等の移転登録申請を譲渡人のみで届け出る場合は、登録権利者の欄から申請人である旨の記載を削除してください(実施権設定登録申請、質権設定登録申請等についても同様です)。

Q3-3. これから行う名義変更届や特許権等の移転登録申請書に添付する譲渡証書の譲渡人の印等について印鑑証明書の提出が必要になる場合は、6月前に取得した印鑑証明書(又は6月前に取得した印鑑証明書の援用)でも有効な証明書として認められるか。

A3-3. 手続前3月以内に取得した印鑑証明書を提出(又は援用)してください。

Q3-4. 運用変更前(令和7年3月31日まで)に提出した印鑑証明書等と同じ「実印」又は「実印により証明可能な法人の代表者印」と同じ印を使用する場合であっても、運用変更後(令和7年4月1日以降)にする手続において印鑑証明書等の提出を省略する場合は宣誓は必要か。

A3-4. 必要です。

Q3-5. 複数の出願人が存在する事件において、名義変更時や特許権等の移転登録申請時における同意書や持分証明書の押印も、実印である必要があるか。

A3-5. 特許を受ける権利や特許権等の承継等に伴う証明に必要な印鑑になりますので、実印、または実印により証明可能な法人の代表者印を使用してください。

4. 出願人が外国人、外国に住む日本人の場合

Q4-1. 出願人が「外国人」の場合はサインが不要との理解でよろしいか。

A4-1. (2) 押印を存続する手続 に記載の手続は「外国人(外国に住む日本人を含む)」の場合署名が必要ですが、それを除いた手続は、署名は不要です。なお、署名の本人確認措置については、「署名の本人確認措置について」をご参照ください。

Q4-2. 外国に住む日本人は、押印に代えて署名でよろしいか。

A.4-2. 外国に住む日本人は、押印に代えて署名が認められます。なお、署名の本人確認措置については、「署名の本人確認措置について」をご参照ください。

4.問い合わせ先

識別番号に基づく住所・氏名等の変更の届出に関すること

出願人名義変更届、その他出願手続

特許の国際出願(PCT)

意匠の国際出願・商標の国際出願

登録手続

審判手続に関すること

出願書類等の証明・閲覧に関すること

弁理士に関すること

5.関連リンク

(1) 特許・実用新案

- 特許・実用新案審査基準

- 「医薬品等の特許権の存続期間の延長」に関するQ&A(令和2年12月28日)

- 特許・実用新案審査ハンドブック

- 発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について

- 面接ガイドライン

(2) 意匠

(3) 商標

(4) 審判

(5)方式審査

[更新日 2025年7月30日]

|

お問い合わせ |

|

本記事に関するお問い合わせ先 総務課業務管理班 電話:03-3581-1101 内線2104 |